マンゴーの木のもとで International Theatre Festival of Kerala 2016にて

題字:佐藤直樹 撮影:鶴留聡子 英語タイトル:Mike Kubeck(SuperDeluxe)

庭劇場の庭は真実にわしづかみにされています。

まず天がありそこから降り注ぐ真下に庭があるからです。

(‥)

今を生きていること、その界隈をも共有として、わたしに伝えているのを感謝しないわけにはいかなかった。

首くくり栲象

(庭劇場 2010年1月10日~30日「涙」能書きより)

首くくり栲象さんは1960年代末から活動したアクショニストです。彼は50歳になったのを機に、自宅の小さな庭の乙女椿の木に首を吊るという行為を日課のように続け、時には観客を入れて公開していました。その自宅の小さな庭で行われる1時間程は緊張感に満ちた清廉な時間でした。庭をゆっくりと歩き、首をくくり宙に浮く栲象さんの身体。栲象さんと観客による無言の行為。その後は、お宅にあがり万年炬燵を囲んでのささやかな宴で繰り広げられた豊かな会話。夢のようだったその場所は庭劇場と名付けられていました。今でも何か見たり聞いたり読んだりして、考えや思いが動き出そうとする時、栲象さんのされていた行為のことが強く思い起こされます。ひとつの指針として、自分の中に在り続けています。

栲象さんが亡くなってから、彼が様々な人たちと関わり、実に気持ちのこもった手紙やメールをやり取りしていたことを改めて知りました。僕が栲象さんと関わったのは晩年の7年間ほどです。いくつかの作品を共に作り、庭劇場には出来る限り足を運びました。観に行きたいではなく、観に行かなければならないと感じていました。庭劇場で行われていたことは一見同じ繰り返しのようですが、何度観ても毎回新鮮でした。それは栲象さん自身が挑戦と発見をし続けていたからだと思います。彼はいつも早く壁に打ち当たりたいんです、と言っていました。栲象さんにとって行為(アクション)とは日常に接続した日々の行為であり、僕は栲象さんに芸術と生活は不可分であると身をもって教えらました。

美学校では2014年と2015年に「首くくり栲象に話を聞く」という実演有りの場を催したり(川口隆夫さんとの素晴らしくチャーミングな共演もありました)、2016年には栲象さんの行った最初で最後になってしまったワークショップ「ピーナッツ」が行われました。

人の全てを知ることなど出来はしないし、栲象さんからあの愉快で哲学的な話を聞くことはもう叶いません。でも別の誰かを通じて、また新たに出会い直すということは出来るかもしれない。そう願って、少なからぬ縁のあった美学校のウェブサイトでこうした場をつくらせてもらいました。あの本当に稀有な人、栲象さんにここで初めて出会えたという人がいれば、こんなに嬉しいことはありません。

生西康典

首くくり栲象に関する覚書

竹重伸一

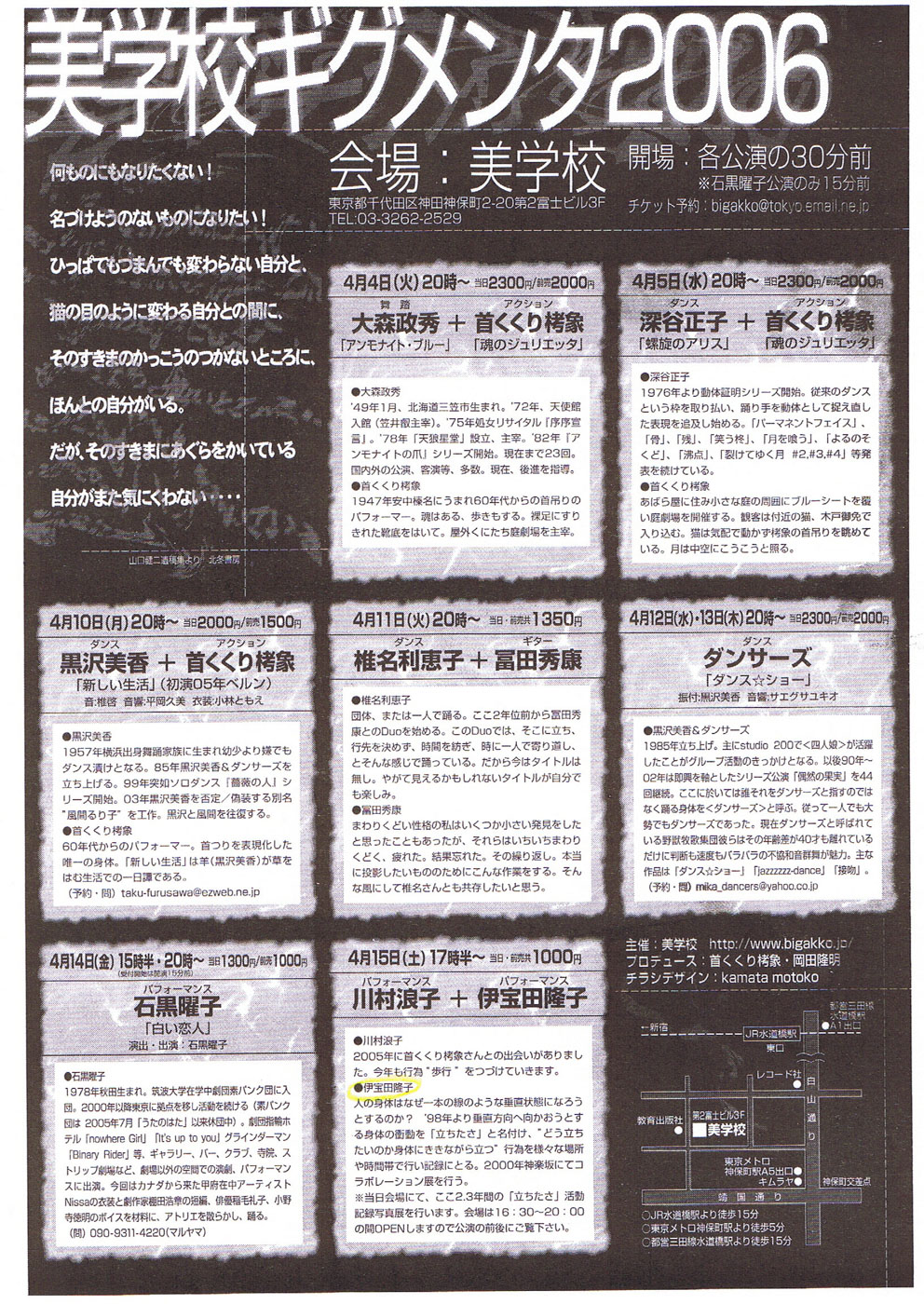

私が栲さんの首吊りを初めて観たのは、2003年12月彼が企画に関わっていた王子神谷の小劇場シアター・バビロンの流れのほとりにてでの黒沢美香&ダンサーズとの共演においてだったと思う。その内に、彼が黒沢さんだけでなく舞踏の世界にも深い繋がりを持った人物であることを知るようになる。しかし、最初に直接言葉を交わしたのはかなり後のことで、正確には思い出せないが、恐らく2006年4月これも彼が企画に関わっていた美学校のアート・フェスティバル、ギグメンタ2006においてだったはずだ(栲さんにはディレクターという側面もあったことを忘れてはならないだろう)。私はちょうどその頃、中野にある舞踏の小劇場テルプシコールが隔月で今も発行しているテルプシコール通信に舞踏公演評を掲載し、ダンス批評家としての活動を始めた所であった。その年の9月初めの夜中2時頃に、電話番号を教えた覚えもない栲さんからいきなり携帯に電話があり、私が書いたテルプシコール主宰の大森政秀率いる天狼星堂の公演評を息せき切った感じで褒めてくれたのだった。その時具体的に何を言われたのか全く思い出せないのだが、当時下手なことを書いたら殴られそうな殺気漂う舞踏界隈の猛者たち相手に、徒手空拳な闘いを始めていた新参者の私にとっては強い励ましになった。栲さん自身が以前多くの舞踏評を書いており、後から聞いた大森さんの話では、私が天狼星堂の舞台を特徴づける要素として使った「メランコリー」という言葉に、栲さんは、まさに自分が感じ続けながらどうしても出てこなかった言葉だとして感心してくれたらしい。メランコリーとは死に至るまでの憂鬱な抒情だと思うが、栲さんにもそうした気質は備わっていたに違いない。だが同時に、彼は自らのそうした抒情を突き放す物質的形而上学とでも呼べるものも持ち合わせていた。

栲さんの文章は、土方巽と似て全てが詩であった。彼は生のどんな場面でも詩人であったように思う。それ故公演評を読んでもその公演の詳細についてはよくわからないし、面白かったのかつまらなかったのかもわからない。ただ、その公演から栲さんが感じた暗号のような個人的な「妄想」が読み取れるだけである。しかし、そうした「妄想」は書き手が詩人であれば、印象的な言葉を生み出すことがあるものだ。栲さんの文章で読んだ時から記憶に残り続けている言葉がある。それは、この連載の第6回で山田せつ子さんが触れられているテルプシコール10周年企画「5人の女達によるソロの会」の男性版として、1992年9月に開催された「第2楽章―8人の男達による舞踏ソロ」の公演評、古澤栲名義でテルプシコール通信に書かれた「第2楽章舞踏巡礼記」の武内靖彦『舞踏會の手錠―鏡裏の染』についてからの一節である。

「武内靖彦の呼吸器は遊牧民のいのりにかかわっていると思う。というのは私が呼吸器を罪と罰みたいなものと勘ぐっているゆえ都会ではどだい呼吸の基盤そのものからしてすくいようもない代物とたかをくくっているからだ。」

呼吸器が罪と罰だって?最初に読んだ時は俄かには判然としなかったものの、この言葉たちは折に触れ無意識から浮上し、その後の私の重要な導きの糸になってくれたような気がする。栲さんにとっても我々にとっても呼吸することは罪である。このことを考えないと彼の首吊りは理解できないと思う。栲さんの生涯にわたる敬愛の対象だった土方巽は(栲さんは生前私にこう言ったことがある。「世界に振付家は2人しかいない。土方巽と黒沢美香だ。」)、「人を泣かせるようなからだの入れ換えが、私達の先祖から伝わっている。」の中で「踊りとは命掛けで突っ立った死体であると定義してもよいものである。」と書いた。栲さんの首吊りは、舞踏とは別の手段による同じ狙いを持った試みだった。なぜ死体なのか?それは逆説的に、人が「呼吸すること」の本質を炙り出すためだったのではないだろうか。彼の首吊り、特に庭劇場でのそれを観たことがある人ならわかると思うのだが、首を吊ってふらりふらりと空中で揺れている栲さんを観ている我々の身体に起こるのは極めてアンビバレントな事態である。踏み台から彼が足を外して宙に浮いた瞬間、我々は一瞬息を詰めて身体は硬直する。彼は表象においては「死体」だが、依然呼吸し続けているのを我々は意識している。その内に我々観客の身体も次第に和らぎ、彼に同調するかのように息づき始めるのである。それは、栲さんと観客が同時に呼吸することでできる新たな「空間」の創造である。しかし、その間には「死体」という物質が介在している。硬直すること、時間を切断することで初めて感じられる別種の呼吸があること。それは、彼曰く「すくいようもない代物」である都会の呼吸器をもっと風通しの良い「遊牧民のいのりの呼吸器」に作り変えることでもあるだろう。彼が18歳で東京に出てきて最初にやった、路上に突っ立ってただ痙攣して最後に倒れるというアクションからして既にその硬直した物質への嗜好を如実に感じるのである。エリアス・カネッティという作家が「ヘルマン・ブロッホ頌」の中で、「ブロッホの背徳は呼吸することなのである」と書いているが、栲さんにとってもまさしくそうだったと思うのである。

大方の意見通り、私も栲さんの国立の自宅庭劇場での首吊りにこそそのパフォーマンスの真髄があったと思う。ネオダダのメンバーの一人であった風倉匠直系のパフォーマーである彼は、「作品」や「表現」を否定し、オブジェと行為による日常への直接的侵犯を試みた60年代のアクションの精神を受け継いでいた。彼の狙いは「表現」を超えた「匿名の物質」になることであり、誰か見知らぬ人が入ってきたら驚いて警察に電話してしまうかもしれないような日常的な風景の中でこそ「犯罪行為」としての首吊りは行われる必要があったのである。それが、劇場や「舞台公演」という枠組みの中に入れられると、どうしてもその虚構空間のからくりや構造に絡み取られ、直接的な行為の禍々しさが薄れてしまうのはやむを得ないことであった。

しかし、一度だけ奇妙な例外があった。それが冒頭で紹介した美学校の教室を仮設舞台にして上演されたギグメンタ2006でのダンサー深谷正子とのデュオ公演である。全体で1時間強はあった公演の中で栲さんがやったことはいつもと変わらない。突然舞台の景色が変わったのは、終盤になって深谷さんが縦長の舞台の真ん中にちゃぶ台を持ち出し、座ってキムチご飯を食べ出してからである。その行為は終演まで延々20分も続いただろうか。その間栲さんは舞台最後方で首吊りを繰り返したわけだが、観ている内に、彼の行為は死というトラウマに憑りつかれた男の神経症的反復行為に見えてきたのである。観念的な男の脆さと生活に根を張った女のたくましさというジェンダー的な解釈はもちろん可能だが、あそこで起こっていたことはそれに尽きるものではない。食べるという行為は日常的な行為だが、首吊りの行為と呼応しながらあれだけ長い間続けられるとそれは非日常の異様な行為、敢えていえばエロティックな行為に変容する。その証拠に16年経った今でも、その時の深谷さんの食べ物を口で咀嚼し続ける感覚は私の身体に残っている。つまり、舞台全体がエロスとタナトスの領域に還元されてしまったのだ。彼自身が公演後どう感じたかは聞けずじまいに終わったが、栲さんの首吊りを観て舞台公演という虚構の中でしか起こり得ない化学変化を経験したのはこの時だけである。しかし、それは2人が「表現」を捨て行為に徹したことで起こったのであった。

「首くくり栲象プロデュース ギグメンタ2006のフライヤー 自身も3つの演目に出演した」

「2016年7月23日 室伏鴻アーカイブカフェShyで行われた一周忌の「室伏鴻を偲ぶ会」において 室伏鴻のデスフットを手にした首くくり栲象」

撮影:志賀信夫

「同じく「室伏鴻を偲ぶ会」のとき 東京メトロ早稲田駅近くの穴八幡宮前で 首くくり栲象と筆者」

撮影:小松亨

竹重伸一(たけしげ・しんいち)

1965年生まれ。ダンス批評家。2006年より「テルプシコール通信」「DANCEART」「図書新聞」「シアターアーツ」、劇評サイト「wonderland」「WL」等に寄稿。現在「テルプシコール通信」にダンス論『来るべきダンスのために』を連載中。最近は、ヨコハマトリエンナーレ2020など現代美術展の批評記事が増えている。

実作講座「演劇 似て非なるもの」プレゼンツ「首くくり栲象さんと」

第1回 安藤朋子「栲さんとの日々」

第2回 田辺知美「ガラス絵の画家」

第3回 村田峰紀「栲象さん^_^」

第4回 鶴留聡子「栲象さんのいるところ」

第5回 秋山珠羽沙「栲さんが居たこと」

第6回 山田せつ子「「首くくり栲象」さん、ではなくて古澤栲さんのこと」

第7回 武本拓也「チャンスの世界」

第8回 柿崎桃子「栲象さんのこと」

▷授業日:毎週火曜日19:00〜22:00

「演劇」は既成のイメージされているものよりも、本当はもっと可能性のあるものなんじゃないかと僕は思っています。それを確かめるためには、何と言われようとも、自分達の手で作ってみるしかありません。全ては集まった人達と出会うことから始めます。