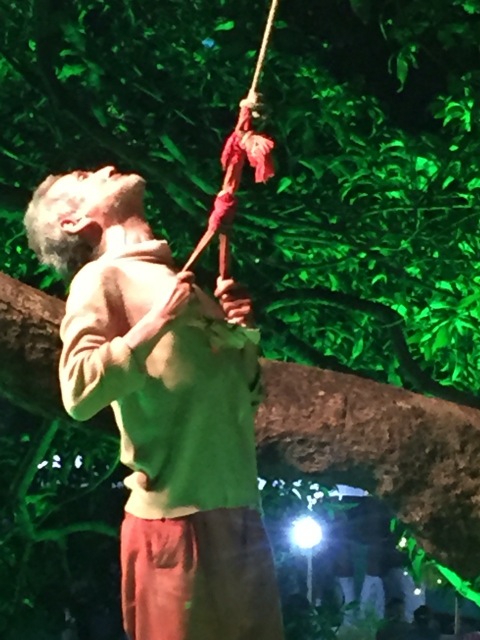

マンゴーの木のもとで International Theatre Festival of Kerala 2016にて

題字:佐藤直樹 撮影:鶴留聡子 英語タイトル:Mike Kubeck(SuperDeluxe)

庭劇場の庭は真実にわしづかみにされています。

まず天がありそこから降り注ぐ真下に庭があるからです。

(‥)

今を生きていること、その界隈をも共有として、わたしに伝えているのを感謝しないわけにはいかなかった。

首くくり栲象

(庭劇場 2010年1月10日~30日「涙」能書きより)

首くくり栲象さんは1960年代末から活動したアクショニストです。彼は50歳になったのを機に、自宅の小さな庭の乙女椿の木に首を吊るという行為を日課のように続け、時には観客を入れて公開していました。その自宅の小さな庭で行われる1時間程は緊張感に満ちた清廉な時間でした。庭をゆっくりと歩き、首をくくり宙に浮く栲象さんの身体。栲象さんと観客による無言の行為。その後は、お宅にあがり万年炬燵を囲んでのささやかな宴で繰り広げられた豊かな会話。夢のようだったその場所は庭劇場と名付けられていました。今でも何か見たり聞いたり読んだりして、考えや思いが動き出そうとする時、栲象さんのされていた行為のことが強く思い起こされます。ひとつの指針として、自分の中に在り続けています。

栲象さんが亡くなってから、彼が様々な人たちと関わり、実に気持ちのこもった手紙やメールをやり取りしていたことを改めて知りました。僕が栲象さんと関わったのは晩年の7年間ほどです。いくつかの作品を共に作り、庭劇場には出来る限り足を運びました。観に行きたいではなく、観に行かなければならないと感じていました。庭劇場で行われていたことは一見同じ繰り返しのようですが、何度観ても毎回新鮮でした。それは栲象さん自身が挑戦と発見をし続けていたからだと思います。彼はいつも早く壁に打ち当たりたいんです、と言っていました。栲象さんにとって行為(アクション)とは日常に接続した日々の行為であり、僕は栲象さんに芸術と生活は不可分であると身をもって教えらました。

美学校では2014年と2015年に「首くくり栲象に話を聞く」という実演有りの場を催したり(川口隆夫さんとの素晴らしくチャーミングな共演もありました)、2016年には栲象さんの行った最初で最後になってしまったワークショップ「ピーナッツ」が行われました。

人の全てを知ることなど出来はしないし、栲象さんからあの愉快で哲学的な話を聞くことはもう叶いません。でも別の誰かを通じて、また新たに出会い直すということは出来るかもしれない。そう願って、少なからぬ縁のあった美学校のウェブサイトでこうした場をつくらせてもらいました。あの本当に稀有な人、栲象さんにここで初めて出会えたという人がいれば、こんなに嬉しいことはありません。

生西康典

栲さんとの日々

安藤朋子

「首くくり栲象(たくぞう)さんとARICAで一緒に作品を作りませんか」とBankARTの池田修さんから言われたとき、一瞬自分の耳を疑いました。2009年越後妻有「大地の芸術祭」で、BankARTが主催する催しへの出演依頼でした。

私が所属するARICAは演劇グループです。かたや栲象さんは、自宅の庭で首を吊るという行為を10年以上も継続しているアクショニストで、俳優ではありません。一緒にいったい何ができるというのか? 池田さんの大胆な発想にとまどいましたが、そんな内心とは裏腹に、気がつくと「やります」と答えていました。

-2003年 栲象さんとの出会い-

もちろん栲象さんのことは知っていました。初対面は確か2003年、いまは亡きダンサー黒沢美香さんの公演の折、劇評家の長井和博さんから紹介されました。古武士のような鋭い眼光で睨まれ、足がすくんで一言も口がきけなかったのを覚えています。美香さんの公私にわたるパートナーだということを、ずいぶん後になって知りました。

栲象さんは自宅の庭を庭劇場として開放し、そこで「首を吊る」というアクションを公開していました。

美香さんから、「栲さんがARICAの人たちに観てもらいたいと言っている」と連絡をもらい、私が出かけて行ったのは、2005年の春。

中央線国立駅から南に歩いて20分ほど、木々や雑草の茂みをかき分け足を踏み入れると、いまだにこんな家屋が残っていたのかと驚くような、崩れそうな木造平屋の家がありました。その庭の片隅に設けられた、10席ほどの手作りの客席に腰を下ろし、椿の木に首を吊るという行為を初めて観ました。

忌まわしい先入観は拭い去られ、爽やかな印象さえ残りました。そして苦行のような行為にもかかわらず、なぜか身体的陶酔を覚えました。

栲象さんは首吊りの行為を、一人で毎日雨の日も雪の日も欠かさず続けていると聞きました。

-2008年『黒焦げサンキュー』公演-

単なる観客の一人だった私と栲象さんの関係が、ある出来事によって動きはじめました。

2007年の年末、翌年早々にARICA新作の公演を控えた、その稽古場で、私は経験したことのない腹部の激痛に襲われました。なんと腸捻転。すぐに手術ということになり、入院は1ヶ月かかるとのこと、ARICAの新作公演はあきらめざるをえませんでした。

その入院中のある日、ARICAの演出の藤田康城さんがお見舞いに来てくれました。空がどんよりして、帰り際にはみぞれ混じりの雨が降りだしていたのですが、彼はこれから栲象さんの庭劇場公演に行くとのこと。こんな寒い日に野外での観劇なんて信じられませんでした。

しかし次の日、藤田さんから明るい声の電話がありました。極寒をも忘れてしまうほどの公演だったとのこと。みぞれに打たれながらも宙に浮いた身体は、のびやかで軽く、以前観た時とはまた違った魅力があった、と感激した様子が伝わってきました。そして、ARICA新作公演のため押さえていた劇場を、キャンセルしないで栲象さんの公演に変更しようと言い出したのです。

栲象さんは、急な出演依頼にも関わらず、二つ返事で受けてくれました。日々首くくりの行為を繰り返しているからこそ、間近な公演でも可能になったのです。

こうして、2008年のARICAプロデュース『黒焦げサンキュー』(命名は栲象さん)公演が神楽坂die pratzeで実現することになりました。音響は藤田康城、照明は前田圭蔵、受付は安藤朋子。

劇場下見のため、栲象さんと駅で待ち合わせました。直接お話ししたこともなく緊張していたのですが、リュックを背負って現れた栲象さんは、まるでピクニックに出かける小学生の男の子みたい、劇場に向かうのがうれしくてしょうがないようで、意気揚々と飛び跳ねんばかりに歩くのです。なんてかわいい人なんだと、第一印象とのギャップに驚きました。

『黒焦げサンキュー』は、めくるめく1週間でした。栲象さんの公演は、庭で観るのが一番いいと思っているのですが、この劇場での公演にも魅了されました。

舞台上には、栲象さんが持ち込んだ緑色に塗られた炊飯器が1つ、終演近くになるとそこから蒸気が上がり、ご飯の炊き上がる匂いが微かにします。抽象度の高い舞台に、日常の気配がそこはかとなく漂う。この小さな舞台装置を1つポツンと置くだけで、作品世界を決定づけてしまう、抜群のセンス。

舞台に立つ栲象さんは変幻自在、ギリシャ彫像のようにきりりと剛健、胎児のような心もとない悲哀、老いぼれだったり幻影だったり……。藤田さんの選曲とタイミングも秀逸で、毎回即興でいろんな音が入り、私たちはワクワクしながら舞台に見入りました。そして終演後は毎夜、長井和博さんも加わり、「本日の栲象アクション」談義に耽けったのでした。

-2009年『蝶の夢』妻有公演-

それから1年後、思いもよらぬ冒頭のBankARTからの依頼、栲象さんとARICAのクリエーションに入ることになりました。遠巻きにお手伝いはしたものの、一緒に作品を作るなんて、どうしたらよいか見当もつかないまま。しかし栲象さんはサラリと「安藤さんが私を吊り上げればいいのではないですか」と言い放ったのです。いくら痩せている栲象さんでも、50キロ近くはあり、その重量を持ち上げるのは並大抵のことではありません。他の人が挑戦したことがあるが、持ち上がらなかったと聞きました。

栲象さんを吊り上げるにはどうしたらいいか?演出の藤田さんと方策を練りました。

天井に滑車を取り付け、長いロープを通して、垂れ下がるロープの端に栲象さんが首を引っかける、もう一方のロープの端に、安藤がいろんなモノを何回かに分けて取り付けて重量を増やしていき、栲象さんの体重と釣り合えば、宙に浮くはず。

簡単な筋書きは、「男と女が舞台上で出会う。宙に浮くことを願望する男を手伝う女。一瞬奇跡のような遊戯の時間。やがて2人はそれぞれに去る」この間一言も発語されず、沈黙のうちに行為だけが進行する。

上演時間は1時間弱。公演場所は妻有の野外能楽堂。音響オペの高橋永二郎は羽織袴で舞台に板付き、アンテナで実際のラジオノイズを受信しつつ、わざとチューニングが合わないようにノイズの質感をコントロールする「ラジオ+ノイズ音」。

机上では考えたものの、実際には稽古ができないという大問題がありました。天井から、人間とかなりの重量のモノを吊るすなんて、そんな稽古ができる場所など、どこにもありません。ぶっつけ本番でやるしかなかったのです。

公演までには3ヶ月くらいの期間がありました。稽古ができない代わりに、私は庭劇場の公開に欠かさず通うことに決めました。見るだけの稽古です。

とにかく、首を引っかけた人間を吊り上げるという暴挙、それをこの私がする、一つまちがえば殺めてしまうことになります。身体が宙に浮いている男の、どんな些細な異変にも即座に対応できなければならず、細心の神経が必要です。本番に向けて、私は強迫観念にとらわれていました。

庭の片隅に腰かけ、栲象さんのアクションの一部始終、身体の動き、感覚、息遣い、テンポ、などを執拗に見続け、私自身の身体で吸収するよう努めました。

「見るだけ稽古」は、とても役に立ったように思います。身体感覚のチューニングとでもいうか、いきなり本番で初めて同じ舞台に立つという二人、あまり段取りも決めていなかったのですが、同じ波長の中で、時間と空間を共有できた気がします。

8月、乗用車に栲象さん、藤田さん、高橋永二郎が乗り込み、またバックミラーも見えないほどの舞台装置を満載し、一路新潟妻有に向け出発しました。なんと運転手は私。車に不慣れな私にとっては大冒険でしたが、私以上に怖かったのは同乗者だったと思います。

公演は幸い無事に終了し、好評でした。もちろん栲象さんの首くくりの行為に度肝を抜かれたというのが大きな理由だったと思いますが、ロープの片方に聖なる栲象さんの肉体、もう片方に猥雑な日用品(鍋とか椅子とか米袋とか)、両者が微妙なバランスを保っていることも面白がられたようでした。

この演目が、その後何度も再演されることになるとは誰も予想していませんでした。横浜2回(2010、2011)、東京2回(2012、2016)、最後はインドネシア(2016)まで、なんと7年間にわたり5回の再演を重ねました。

じつは、この初演ではタイトルが付いてなかったのですが、再演からは『蝶の夢』としました。BankARTのこの時のイベント名『バタフライドリーム』に倣って。

「蝶の夢(2009)」公演写真(©︎ BankART1929)

-庭劇場にて-

妻有公演の稽古のためと思って始めた庭劇場通いでしたが、その後10年近く私の習慣となりました。たいてい月末の2、3日が公開日で、近所の私はいつも自転車で出かけました。

春夏秋冬、雨や雪に濡れ蚊に刺されながら、栲象さんの行為に見入りました。断っておきますが、けして風光明媚な庭ではありません。隣の敷地との境界にはブルーシート、奥にはプレハブの物置。

開演時間になると栲象さんが縁側から小さな庭に降り立ちます。するといきなり風景がくっきりと浮かび上がるのです。男の身体がそこに在ることで、草木は息を吹き返し、空の高さ、日の陰り、星の瞬き、飛行機音や遠くの車の音、隣家の夕餉の支度や人の声、草や土や空気の匂い……忘れていた感覚が甦るよう。

男の足は、自身の感覚だけを頼りに、狭い庭を漂います。そして、庭の木に掛けられた赤い紐に首を差し入れ、踏み台から足を外す、と同時に宙に投げ出される身体。ふいに時間が止まり、静寂。あらゆる虚飾を剥いで、すべてがさらけ出され、あるがままの尊厳がそこにひっそりとぶら下がっている。生きていること死ぬことが、ふと頭をよぎります。

やがて男は、紐から首を外して上に伸び上がり、地面に着地する。遠い別の次元から、この場に舞い戻ってきたかの如く、そしてその感覚を抱きしめるように身体を縮めたまま静止。この瞬間が私は一番好きでした。

栲象さんが、この一連の行為を、なぜ「パフォーマンス」などとせず「アクション」と称したのか。表現主義を頑なに拒み、毎回その瞬間に生起することのみを刻印したかったのかもしれない。

終演後はその日の観客みんなで、縁側からこたつ部屋(このこたつは1年中あって、栲象さんの食卓兼書斎兼寝床)に上がって、ささやかな宴席。終電がある人たちは次々に引き上げていきましたが、近所の私は特権、最後まで居残って栲象さんといろんな話しができました。よく話題に上ったのは「山月記」とジャコメッティと高松次郎。好きな画家は?「長谷川利行」、好きな俳優は?「藤原釜足」などなど、酔っ払った私の質問責めにも快く応えてくれました。そして気がつくと、いつしか「栲象さん」ではなく、「栲さん」と呼ぶようになっていました。

栲さんも欠かさずARICA公演を観に来てくれ、その度に辛辣だったり絶賛だったり、いろんなことを率直に話せる人になっていきました。

ARICAのある宴席で、突然栲さんが立ち上がり、歌を歌いはじめたことがあります。童謡の「みかんの花咲く丘」でした。みんなは一瞬シーンとなって聞き入り、拍手喝采。心に染み入るようでした。

特に栲さんの歌を気に入った藤田さんは、『蝶の夢』再演のたびに、本番中どこかで歌を入れてほしいと懇願するほど。栲さんもそれに応えて、いろんな歌を歌ってくれました。『冬の星座』とか古い歌謡曲とか。

幼少の時から勉強は大嫌いだったけど歌うのが大好きで、誰もいない井戸端に行っては歌っていたと言っていました。

-2016年 インドへ-

2015年の年末、ウースターグループの公演を観に行って、美香さんと久しぶりに会いました。この時すでに彼女の癌はかなり進行していたのですが、年明け早々にインドに行くと聞いてびっくりしました。一昨年亡くなったモダンダンサーの父上がインド舞踊に傾倒していたので、それを辿る旅にしたいとのこと、栲さんも同行するというのですが、それでも慣れない土地では不安がつきもの。

じつはARICAはインドと縁が深いのです。2010年のニューデリーNSD国際演劇祭での公演以来、何度か渡印しており、この年の1月にもケーララ州国際演劇祭で公演をしたばかり。インドの演出家シャンカル・ヴェンカテーシュワランさんとの出会いで、ますます繋がりが深まっていました。

シャンカルさんのパートナーである鶴留聡子さんにメールをして、黒沢美香さんと首くくり栲象さんがインドに行くので、何か困ったことがあったら相談に乗ってあげてほしいと頼みました。聡子さんからすぐに返事がきて、もちろん協力を惜しまないとのことでしたが、それだけではすまなかったのです。

シャンカルさんは、2016年1月から始まるケララ州国際演劇祭のディレクションを担当していて、そこで首くくり栲象さんの公演をやってもらえないだろうかとの相談を受けました。美香さんと栲さんのインド出発までには1週間もなく、あまりにも急な展開で、無理ではないかと思ったのですが、栲さんに連絡するとすぐに快諾の返事がきました。

じつは栲さんは、美香さんの母上から、病の娘を心配してインドに同行するよう懇願されたのだけれど、なかなか気がすすまなかったよう。

そう言えば、以前私が栲さんにインドのお土産のスカーフを渡した時、「インドは嫌いだ、インド帰りの人は悟りをひらいたようになって胡散臭いから」と聞いて笑ってしまったのを思い出しました。(でもそのスカーフは、ずいぶん長い間すり切れるまで、栲さんの首にありました。)

シャンカルさんの申し出は、そんな栲さんにとって朗報になったようです。「やっとインドへ行くモチベーションができ、荷物に首くくりの紐を入れた」とメールにありました。

インドでの栲さんの公演は大成功だったようで、反響が大きく、現地の新聞に記事が掲載されるほど。そしてインド帰りの栲さんは、大のインド好きになっていました。死んだらインドに散骨してほしいというくらいに。

(撮影:黒沢美香)

(撮影:黒沢美香)

(撮影:黒沢美香)

(撮影:黒沢美香)

(撮影:黒沢美香)

-2016年『蝶の夢』ジャカルタ公演-

2016年ジャカルタのサリハラ劇場で公演をしないかと、ARICAにオファーが舞い込んできました。2年に一度のサリハラ国際パフォーミングアーツ・フェスティバルへの招聘でした。何年か前の『蝶の夢』公演を、ちょうど来日していた音楽家Tony Prabowoさんが観て、推薦してくれたよう。

再演は4年ぶりになり、ジャカルタに行っていきなり本番というのはあまりに無謀。まずは東京公演をしてからジャカルタに向かうことにしました。

4年の間に、栲さんの身体にも変調が起こっていました。

舞台上で栲さんが吊り上がるまでに、私が彼の体重相当のモノを何回かに分けてロープに引っかけるため時間がかかっていたのですが、栲さんは「宙に浮くまでのその時間が苦しくて、今の自分の体力ではもうもたない、宙に浮いてしまえば苦にならないのだが」とのこと。ということは、何とか宙に浮くまでの時間を短くすれば…… 。取り付けるモノを大幅に減らし、最後は私が思い切り自分の体重をかけてロープを引きずり下ろしてみる、そうしてかなり時間が短縮できることがわかりました。

このことは予期せぬ効果を生み出しました。大きな振幅運動を引き起こしたのです。栲さんが宙に浮いた後、私が引っ張っている手元ロープを少し緩めると栲さんは下降し、引っ張るとまた上昇する。そして下降した時に栲さんの足が床についた瞬間、その足で床を蹴り上げ、すかさず私がロープを引くと、ますます栲さんは高く上がるのです。この上昇と下降の繰り返しの遊戯を、栲さんはとても気に入りました。庭での一人のぶら下がりでは味わえない感覚だと。

栲さんと上下運動のタイミングを合わせるのはかなり難しく、またとても力のいる作業でした。栲さんの身体はまるで優雅に舞う蝶々のよう、かたや私は、その蝶のために息を切らしての無様な肉体労働。舞が終わり、栲さんが紐から首を外して床に飛び降りると、私はカエルのように床に叩きつけられる有様。しかし、この一連の動きには心ときめきました。

この東京公演には、もう歩けなくなっていた美香さんが車椅子で観に来てくれました。美香さんへの贈り物にしたかったのでしょう、栲さんはさらに大きく跳躍し、高く高く舞い上がりました。美香さんはこの姿を観て「この世のものとは思えない美しさ」と呟きました。

東京公演を終え、すぐにジャカルタに出発しました。サリハラ劇場はモダン建築でありながら、木々に囲まれたゆったりした空間でした。

現地の空気を吸い、そこから拾い上げたものを作品に活かす。栲さんは一人で密かに実行していました。空いた時間で劇場の周囲を観察し、近くに鳥屋を見つけ、舞台に鳥籠を置きたいと提案してきたのです。籠の中の鳥は時々さえずります。二人の人間が出演する舞台に、別の生き物が登場することで、まったく異質な時間軸が作られる。私は、ただただ彼のセンスに感心するばかり。

何とかゲネを終え、ホッと一息。サリハラ劇場の屋上庭園でみんなで飲みました。ジャカルタで一番おいしいと評判のサテ屋が近くにあり、山盛りの焼き鳥を買い込んで。誰かが何で首吊りをするのかと聞いています。「宇宙から帰還した飛行士が、まず第一声で重力が懐かしいと言うでしょ、あの感じですよ」と栲さんの声………ちょうど空に月が上り、気持ちのよい風が吹き、遠くのモスクからアザーンが聴こえてきました。

-2018年 栲さんとの別れ-

2013年の何月だったか、美香さんから、栲さんが緊急入院したという連絡が入りました。病名は肺気腫。

入院先の立川の病院に駆けつけました。病室で美香さんが付き添っていたのですが、彼女は本番直前で大変な時期だとのこと、翌日から近所の私が付き添うと約束しました。

この時は幸い長引くことなく退院。ヘビースモーカーだった栲さんもきっぱり煙草をやめたのですが、体力は次第に衰えていったようです。そしてこの時から、もっと大きな病が栲さんに忍び寄っていたように思われます。

2016年12月1日早朝、栲さんから美香さんが亡くなったとのメールがきました。長年の闘病、覚悟をしていたとはいえ、栲さんの喪失感は計り知れない。

その約1年後、2018年の1月末に演出家生西康典さんから連絡が入りました。「昨日庭劇場に行ったのだが、栲象さんの様子がおかしい、かなり衰弱しているようだ、その日は自分しか観客がいなかったので、やらなくていいとなだめた」とのことでした。じつは私は、前年の春から大学での授業を引き受け、それがいつも月末の庭劇場公演に重なったので、すっかりご無沙汰していました。

翌日すぐに栲さんのところに飛んで行きました。栲さんはこたつにうずくまり、辛そう。去年の秋から腰痛が悪化、整体に通っていたが、ますますひどくなっているとのことでした。何より驚いたのは、とんでもない寒さ、野外と室内の気温がほとんど変わらないのではないかと感じられるほど。築60年の木造平屋の隙間風は防ぎようもなく、健康な人でもここにいたら体力を消耗するでしょう。庭劇場終演後のみんなで一緒の宴席では気づかなかった冷え込み。栲さん一人で長年耐えてきた、ここでの生活を思いました。

検査の結果、肺腺癌でなんとステージ4。突然の告知にも栲さんは淡々としていましたが、心中はいかばかりだったか……かける言葉もありませんでした。

有志で“付き添いチーム”をつくり、ローテーションを組んで栲さんに寄り添うことになりました。病室にいると、どれだけ多くの人が栲さんを慕っていたか、夜も寝ないで、栲さんの看病に当たっていたのでした。不謹慎を承知で言うと、こんなに多くの愛に包まれた最期は、幸福だとさえ思われました。

2018年3月31日昼下がり、永眠。その夜の満開の桜と満月は、栲さんを見送っているようでした。

思いつくままに、書き連ね、長くなってしまいました。

私が栲さんの中に見たものを一言で言えば、「芸術家のピュアな魂」だったように思います。昨今なかなかお目にかかれなくなってきました.。私の胸にはぽっかりと穴が空いたままです。

安藤朋子(あんどうともこ)

アクター

岐阜の田舎で野に山に川に遊び呆けて育つ。大学進学で上京するが、当時のアンダーグラウンド演劇に幻惑され、在学中の1977年太田省吾(劇作家・演出家)主宰の劇団転形劇場に入団、劇団解散後も太田と共に活動を継続し、海外の俳優との国際プロジェクト作品に多数出演。2001年演出家藤田康城、詩人・批評家倉石信乃、プロデューサー前田圭藏、音楽家猿山修らとシアターカンパニーARICAを創設。身体の知覚に着目し、ダンサーや音楽家、美術家、映像作家らと、既成概念を破る演劇創作を続けている。主な出演作品に『水の駅』『↑』(転形劇場)、『KIOSK』 『Ne ANTA』『しあわせな日々』(ARICA)など。

そのほか、モレキュラーシアター、解体社、宮沢章夫、七里圭らの作品に出演。

賞歴

2005年第17回カイロ国際実験演劇祭において、ARICA『Parachute Woman』(テクスト・倉石/演出・藤田)の演技で、審査員特別賞のベスト・ソロ・パフォーマンス賞受賞。

Tomoko Ando

Actor

Tomoko Ando was born in a rural area of Gifu prefecture, and spent her childhood playing with nature. She moved to Tokyo to go to college and was bewitched by the counterculture theatre at that time. In 1977, she joined the Tenkei Theatre Company led by Shōgo Ōta (playwrite/director). After the company broke up, she continued working with Ōta and appeared on stage for numerous international projects. In 2001, She cofounded the ARICA Theatre company with five members including director Yasuki Fujita, Poet/Critic Kuraishi Shino, and keep on performing new pieces internationally.

As her major works, there are The Water Station (Mizu no eki) and “↑” by the Tenkei Theatre Company and KIOSK, NeANTA, and Happy Days by ARICA.

Awards:

2005 Cairo International Experimental Theater Festival ver.17

Received special jury award for the best solo performance for excellent

Photo by Miyamoto Ryuji

▷授業日:月1回日曜日 12:00〜17:00

「演劇」は既成のイメージされているものよりも、本当はもっと可能性のあるものなんじゃないかと僕は思っています。それを確かめるためには、何と言われようとも、自分達の手で作ってみるしかありません。全ては集まった人達と出会うことから始めます。