実作講座「演劇 似て非なるもの」プレゼンツ

リレーエッセイ 『いま、どこにいる?』第10回 奥山順市

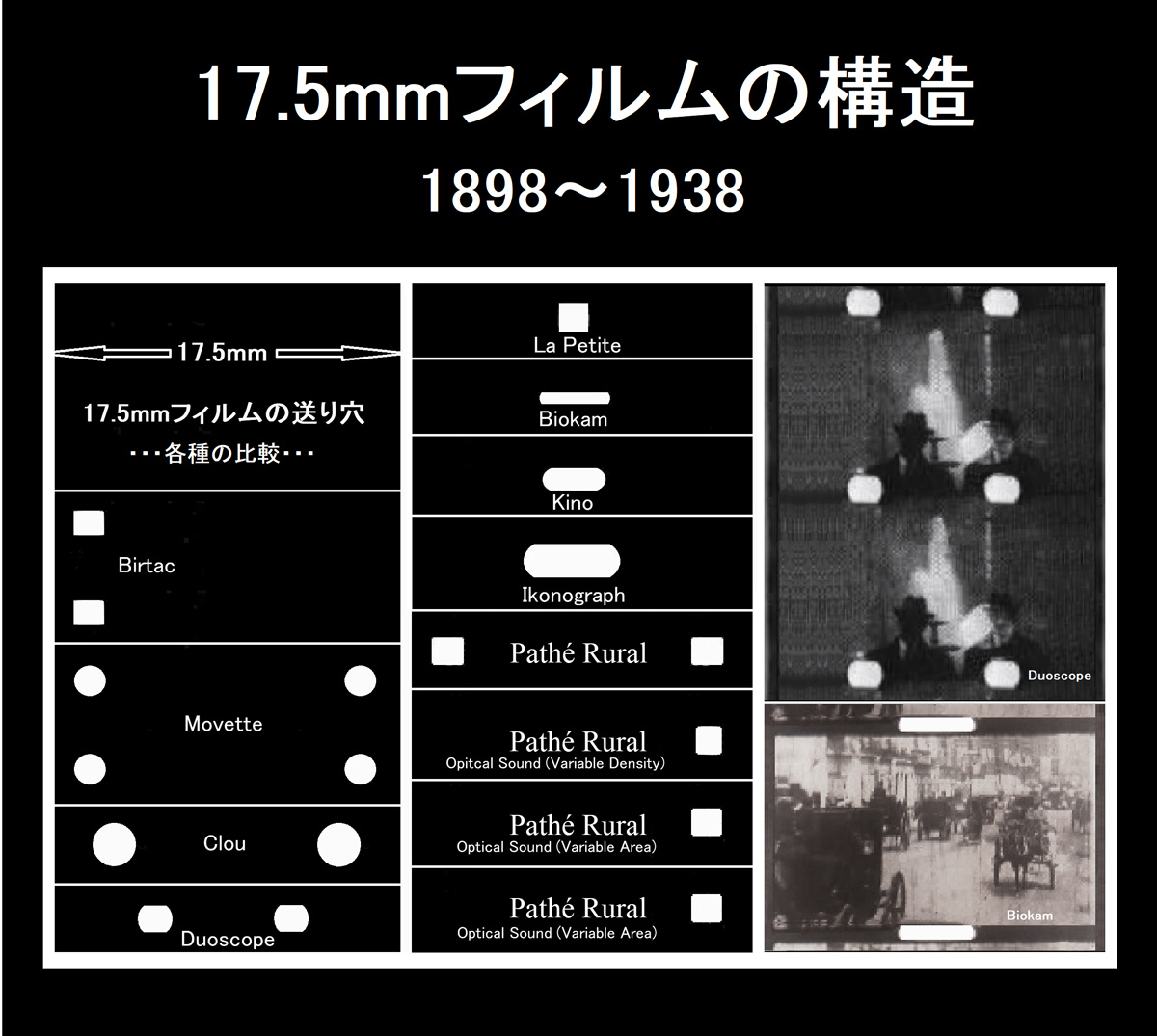

17.5mmフィルムの送り穴の種類

実作講座「演劇 似て非なるもの」は「人と人が出会うところから始まる」と考えています。

でも今は人と接触することに、どこか恐れや不安を互いに感じてしまうような状況が続いています。

家族や職場の人たち、ごく限られた人にしか会わない生活をしている人も多いのではないでしょうか。

そんな中、みんな、どんなことを感じたり考えたりして暮らしてるのかなと思ってみたりします。

実際に会ってはいなくても、いろんな場所に信頼する人たちが居て、それぞれ日々の暮らしがある。

そのことを灯火のように感じています。

今週のリレーエッセイは実験映画の奥山順市さんです。

何と新作の特別試写付き!!!

半世紀以上に渡り活動されている奥山さんから汲めども尽きず溢れ出るもの、それはフィルム、実験映画に対する愛です。その情熱、探究心は愛としか呼べないんじゃないかと思います。

「奥山さんはフィルム以外のメディアには興味ないんですか?」

以前、エキソニモの千房けん輔さんからそう問われた奥山さんの答えは

「いえ、そんなことはありません。フィルムであればメディアは問わない」

という驚きのものでした。奥山さんにとってフィルムは数あるメディアの一つではなく、もはや身体化されているんだ!と震撼しました。

だからこそ、奥山さんや奥山作品(それはもう不可分だと思いますが)に触れてしまうと、例えフィルムへの知識があまりなく、実験映画にあまり関心が無かったとしても、人は打たれるのです。そこで何が行われているのか正しく理解出来なかったとしても、何だか分からないけど面白い!と。そこには絶対的な肯定しかありません。だからその熱に直に触れた人は突き動かされる。それは人と人(もしくは作品)のものすごく幸せな出会いのひとつだと思います。

(生西康典)

「17.5mmフィルムの構造」 奧山順市

私は昨年、半世紀以上にわたって途切れなく続けてきた実験映画制作に幕を閉じた。

最後の作品は、八ミリ以前のアマチュア映画の代名詞、“九ミリ半映画”にスポットをあてた『奧山順市の9,5mmワンマンフィルム・フェスティバル2019』である。

これは、作者も観客も本人だけというワンマン映画祭。最後なので自由に〆ることにしたのだ。この映画祭には、数年にわたり奧山を取材している金子遊監督も来場していたので、彼の新作ドキュメンタリー作品(題名未定)の中で、その様子を観ることが出来るだろう。

今年に入り、九ミリ半映画の次に目が向いたのが17.5mmである。

二十年以上前にアメリカのebayで購入した、動かない17.5mmカメラMOVETTEを久方ぶりに取り出し、思いをはせることにした。

生フィルムは大昔に無くなり、プリントフィルムや映写機さえ簡単に見ることは出来ない今、どうアプローチしたら良いか・・・・・

とりあえず、100年以上前の十九世紀末に開発された最初のアマチュア映画、17.5mmの情報を調べ始めた。

日本語の記述は少なく、撮影機や映写機の写真、フィルムの手描き図など、多少は検索できたが、送り穴が写ったフィルムの写真はあまり見つけることが出来なかった。

その当時のフィルム素材は、可燃性のニトロセルロースを使用していたので、保存が困難なのだ。

出だしからお寒いスタートになったが、自分で可能な範囲でまとめることにした。

十九世紀末の1888年~1900年の映画創世記には、90mm, 65mm, 70mm, 60mm,と巨大な大型映画用フィルムが闊歩していた。映画以前の写真機は、まだカットフィルムしか無く、小さなサイズでも4☓5インチ(102☓127mm)あった。このサイズがベースになって映画用機材が出来た経緯を考えると、90mmは決して大きなサイズではない。

1892年にWm.ディクソンとT.エディソンが開発した映画用35mmフィルムは、他の大型サイズから比較するとかなり小型で経済的なものだった。

そしてこのサイズは映画のスタンダードになり、デジタル時代の現在でも変わらない。

アメリカ出身の英国で活躍したバート・アクレスは、写真家で映画のパイオニアの一人だった。愛用のエディソン35mm撮影機でキネトスコープ(覗きタイプの一人用映画ボックス)用の動画や、数々の記録映像も撮影していた。

しかし手持ちで撮影するには機材は重くフィルムも高価であった。もっと軽量でコンパクトなカメラが欲しいと考え、1898年に自分で開発したのが17.5mmフィルムを使用したカメラBIRTACである。このカメラのコンパクト感は画期的で、大きな反響を呼んだ。今では17.5mmは、アマチュア映画のルーツ、アクレスは小型映画の父とも呼ばれている。だが、革張りで高価な金属加工などに贅を尽くしたため、決して安価な機材にはならず、商業的には成功できなかった。

翌年、イギリスのエンジニア、アルフレッド・ダーリングが開発した撮影機BIOKAMはBIRTACの半額で販売され、こちらは富裕層の一部に普及したらしい。

その後、新しい17.5mmの撮影機や映写機などの機材が各国で続々と発売され、二十年以上は繁栄が続いたようだ。しかし1922年に、さらに小型の九ミリ半(9,5mm)の撮影機や映写機がフランスで発売されると、アマチュア用の中心がこちらに移ってしまう。

日本で17.5mmが入荷し使用されていた情報は、見つけることが出来なかった。ホームムービーの起点はこの九ミリ半が最初の様だ。

17.5㎜から始まった小型映画(アマチュア映画)だが、閲覧できた記録から見ると、1930年までに開発されたアマチュア用のフィルムサイズは、以下に記載した13種類もある。

28mm, 26mm, 24mm, 22mm, 21mm, 18mm, 17,5mm, 17mm, 16mm, 15mm, 13mm, 11mm, 9,5mm。

まだ、8mmは登場していない(1932年発表)。

そして、ハンドクランクのカメラや映写機はモーターの時代へ移行し、17.5mmサイズはセミプロ機材への位置づけが加速する。そして1930年頃を境に、欧米では小型映画のトーキー映写機開発が急務となる。

1930年代後半には、奔放だったフィルムの規格を整理統合する動きが生まれる。17.5mmはフランスとイギリスが主要な機材供給国であり消費国であったのだが、アメリカ、ドイツなどは、8mmや16mmに力を入れていた。各国の思惑が入り乱れ、議論が行われた結果、17.5mmは16mmに敗れ、消え去ることとなる。しかし、整理統合の後もしばらくは、フランスの田舎の小規模な劇映画の上映会(移動映画館もあった)で17.5mm映写機が活躍していたようだ。

第二次世界大戦中も17.5mmムービーカメラが撮影に使用されていたという記録が残っている。戦後は鳴りを潜めていたが、1959年のアメリカ映画『渚にて On the Beach』(スタンリー・クレーマー監督)で17.5mmフィルムが使用されたという記録が残っているが詳細は分らない。その後は、全く話題にも上ることは無い。

私にしても、それまでは17.5mmに関心は無く、35mmを半裁したフィルムで、ニュースの撮影に使われていたらしいという程度だった。

技術革新が飛躍的に発達した十九世紀末は、E.レイノー(フランス)が発明したプラクシノスコープという手描きのスライド画像を連続走行させる動画投影技術や、N.ニエプスの写真術の発明、E.マイブリッジの複数並べた写真機による連続撮影方法の実践、E=J.マレーの写真銃、そしてミシンの発明を応用したフィルムの走行技術、連続回転運動を断続回転に変換するゼネバ機構など、各国のパイオニアたちの情熱と技術が結実した必然的な結果が、映画の発明なのである。様々な野心と思惑が沸騰した、ある意味、魅力全開の時代だったようだ。

十九世紀から二十世紀へ、整理統合までの40年にわたる17.5mm映画の歴史は、今ではすっかり忘れ去られているが、私としては、気になり始めたら止まらない。。

私にとって一番の注目点は、フィルム送り穴の形状の豊富さである。

17.5mmフィルムの送り穴の場所は、大きく分けて三種類である。①片側側面、②中央部、③両側側面、<写真参照>

特に、②中央部の形状が実にバラエティー豊かである。

BIOKAMの穴は細すぎる気がするし、画面の間の中央部に二つの送り穴が並んでいるDUOSCOPEは、他のどのサイズのフィルムにもない奇妙な形状である。

最初は③両側側面だったものが、トーキーと共に①片側側面に変更されたものもある。

サウンド映画の上映に利用された最初の濃淡型トーキー映写機PATHÉ RURAL SONORE(画面サイズ11☓15mm)は、サイレント映写機PATHÉ RURAL(画面サイズ9.5☓13mm)が原型になっている。35mmフィルムと同じ側にサウンドトラックを配置した結果、こちら側の送り穴は無くなってしまった。ついでに画面サイズも大きくしたいため送り穴のサイズは小さくなってしまった。しかし、次の可変面積型トーキー映写機PATHÉ RURAL SONOREでは、最初のPATHÉ RURALのサイズに戻している。たぶん、メカ的にフィルム送りの遊びが無くなった分、映写トラブルが多く発生したのではないかと推測される。

この様に、送り穴の変遷は、十種類を超えている。唖然とするが、胎動期の映画界だからこそ可能だったのだろう。

今回、資料作成の流れの中で、二十世紀初頭にラフスケッチで描かれた送り穴の図や、不鮮明なフィルムの断片からトレースしたり、年代順にデータをまとめたり、整理していたら、予告編が出来てしまった。そして、この個性的な色々の送り穴を動画にして観察していたら、結果的に4分位のデジタル作品『17.5mmフィルムの構造』(2020年)が生まれてしまった。

http://www.ne.jp/asahi/okuyama/junichi/page118z.html

上映の予定もないが、こんな形の作品制作のプロセスもあるのかとびっくりしている。

これからは自然体。フリップブックを作って遊んだり、手回し映写機を動かしたり、、、

(2020年6月16日)

奧山順市(おくやま・じゅんいち)

http://www.ne.jp/asahi/okuyama/junichi/

1947年東京都出身。玉川大学 芸術学科卒。

中学生の時から八ミリカメラを愛用し、高校生の時に処女作『MU』(1964)を制作。

Double8mm,single8mm,super8mm,DS-8mm,9,5mm,16mm,35mm,70mmを駆使し、実験映画(特に構造映画)ひとすじに半世紀以上。

代表作:『FRAMELESS 35』(1968)、『LE CINÉMA』(1975)、『我が映画旋律』(1980)、

『時の流れに乗せて』(1997)、『未現ゾーン』(2002)、『生ヒルム裏』(2016)他

現在、イメージフォーラム映像研究所の客員講師。

・・・主な個展、特集上映・・・

1975年 <奧山順市特集>(東京・天井桟敷館)、

1992年 イメージフォーラム・フェスティバル1992 <奧山順市回顧展>(東京・渋谷西武シードホール)、

1998年<光と幻影の創造者 奧山順市展>(東京都写真美術館)、

2006年<奧山順市のアナーキー・フィルムフェスティバル>(東京・イメージフォーラム、SuperDeluxe)、

2016年<Human Flicker : The Cinema of Okuyama Jun’ichi>(London : Tate Modern)

奧山順市と17.5mmカメラMOVETTE

来週はNY在住、エキソニモの千房けん輔さんの予定です。お楽しみに。

リレーエッセイ『いま、どこにいる?』

第1回 植野隆司「トゥギャザー」

第2回 鈴木健太「交差点」

第3回 黒木洋平「もっと引き籠る」

第4回 武本拓也「小さなものの食卓」

第5回 冨田学「面白かった本について」

第6回 竹尾宇加「新しい日常」

第7回 ドルニオク綾乃「集えない」

第8回 冨岡葵「Letter」

第9回 岡野乃里子「体を出たら窓から入る」

▷授業日:月1回日曜日 12:00〜17:00

「演劇」は既成のイメージされているものよりも、本当はもっと可能性のあるものなんじゃないかと僕は思っています。それを確かめるためには、何と言われようとも、自分達の手で作ってみるしかありません。全ては集まった人達と出会うことから始めます。