2023年度をもって本講座は終了しました。ただいま横川理彦さんによる新講座『世界のリズムとグルーヴ研究』を募集中です。

【本講座はオンライン授業です】

オンライン講座に関する案内はこちら

定員:12名

期間:2023年5月〜2024年3月

日時:隔週月曜日:19:00 〜 21:30

学費:170,000円 教程維持費:10,000円(年額)

開催教室:オンライン

自分のアーティスト性を追求しよう

このクラスでは、アーティストとして自分の音楽作品のオリジナリティを模索し、表現の幅の拡大とクオリティの向上が目標となります。

商業/非商業を問わず、アーティスト/音楽家として自分の表現を確立するために必要なものは何か?自分の世界観を掘り下げ、オリジナリティを確立していくと共に、様々な習作を通して、受講生各自が必要な技術を並行して鍛えていきます。

授業内容

【前半:基礎編】

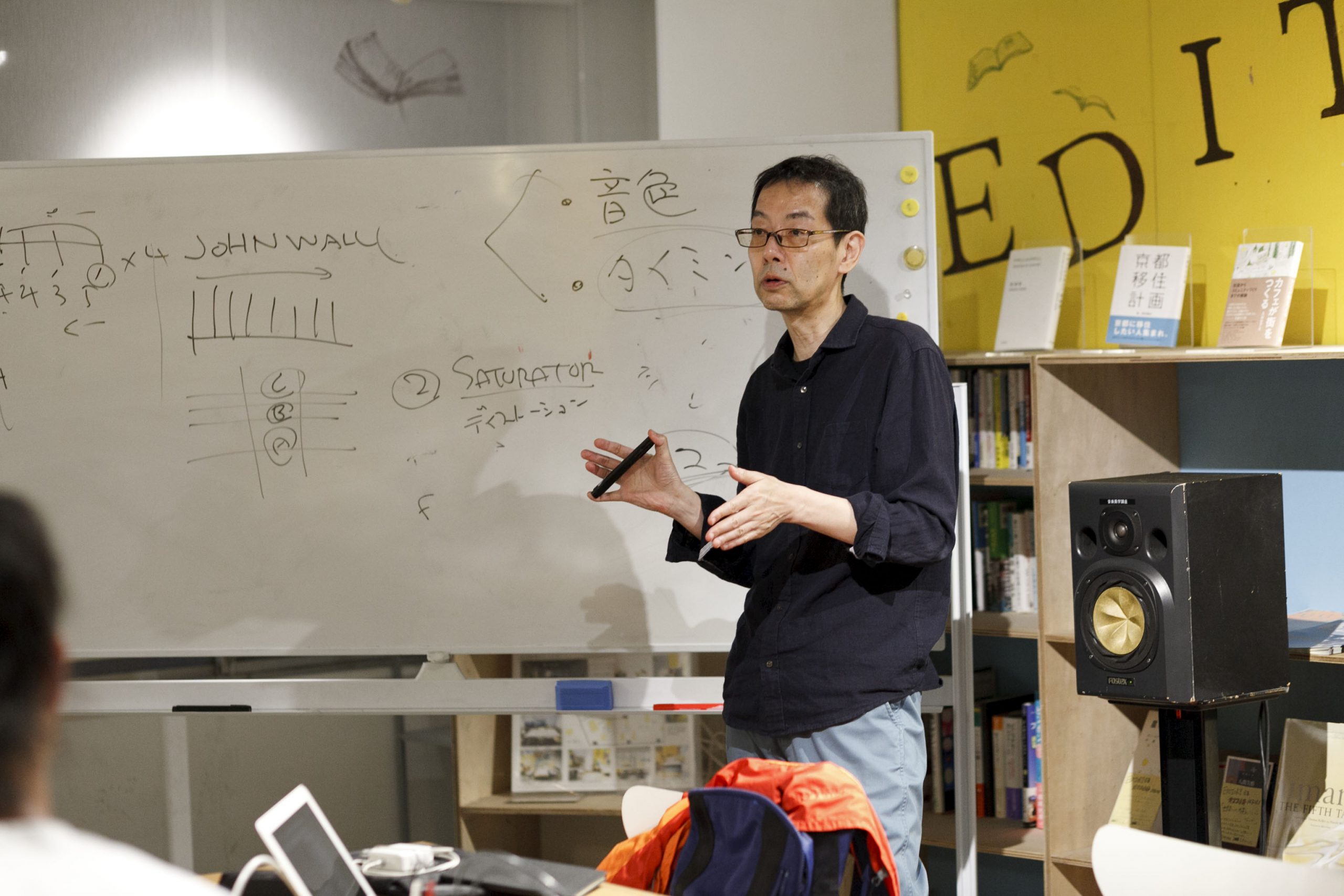

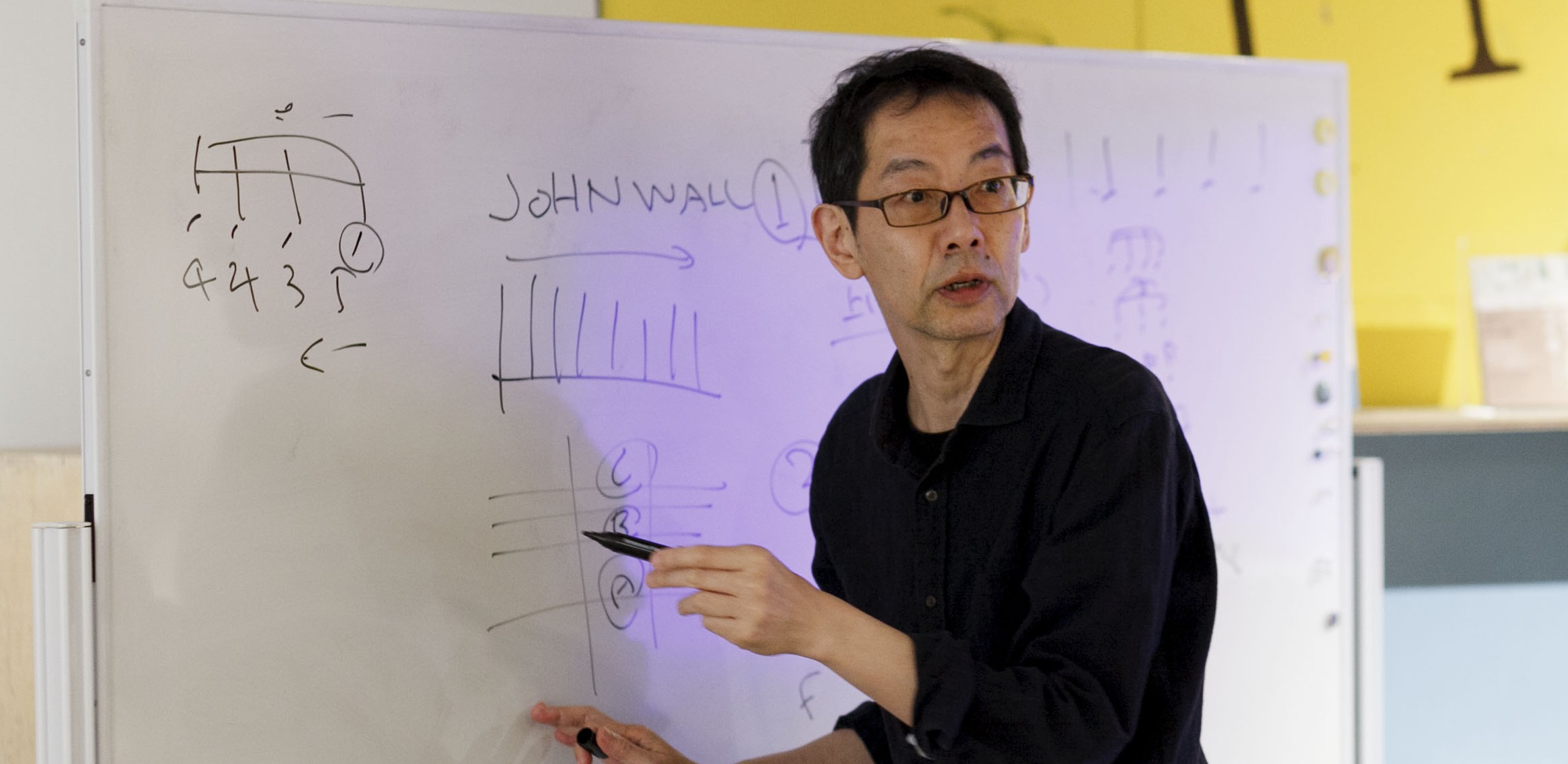

授業前半では、全員共通の課題として、音を扱う上での様々な視点やテクニックを紹介していきます。

各テーマ毎に課題が出されますので、その課題制作と講評を通して基本的なスキルを身につけていきます。

1) ビートとリズム

さまざまなリズム、呼吸と心拍、体と動き

2) 音を周波数で聴く

低音-中音-高音の違い。音楽ジャンルと音域。

ノイズからサイン波まで

3) EQ、コンプ

周波数デザインの基本

4)コードとメロディの関係

楽器、スケール、モード

5)ベース

コードやメロディとの関係

モダンなベースサウンドと低音のデザイン

6) サチュレーター/ディストーション

歪みによるサウンド作り

7) 音楽のジャンルとコピー

DAWによるサウンドの作り方

【後半:実践編】

授業前半では、全員共通のテーマで課題を行ってきましたが、後半からは、個別の作品制作実習に進みます。

前半の課題をこなす中で見えてきた各自の強みや個性を生かし、それらをオリジナル作品として昇華させていきます。

作編曲、打ち込み、ミックスから、人によっては作詞に至るまで、豊富な音楽知識を持つ講師の個別指導により、『自分の作りたい音楽』を各自ブラッシュアップしていきます。

また、座学授業は受講生の志向やリクエストに応じた内容を実施しますので、より各自にとって必要な内容にフォーカスして作品作りを深めていきます。

【必要機材】

DAW(Ableton Live推奨)と最新版ZOOMがインストールされたPCとヘッドフォンをご用意ください。

そのほか特に指示がなければ必要な持参物等はありません。

【使用DAW】

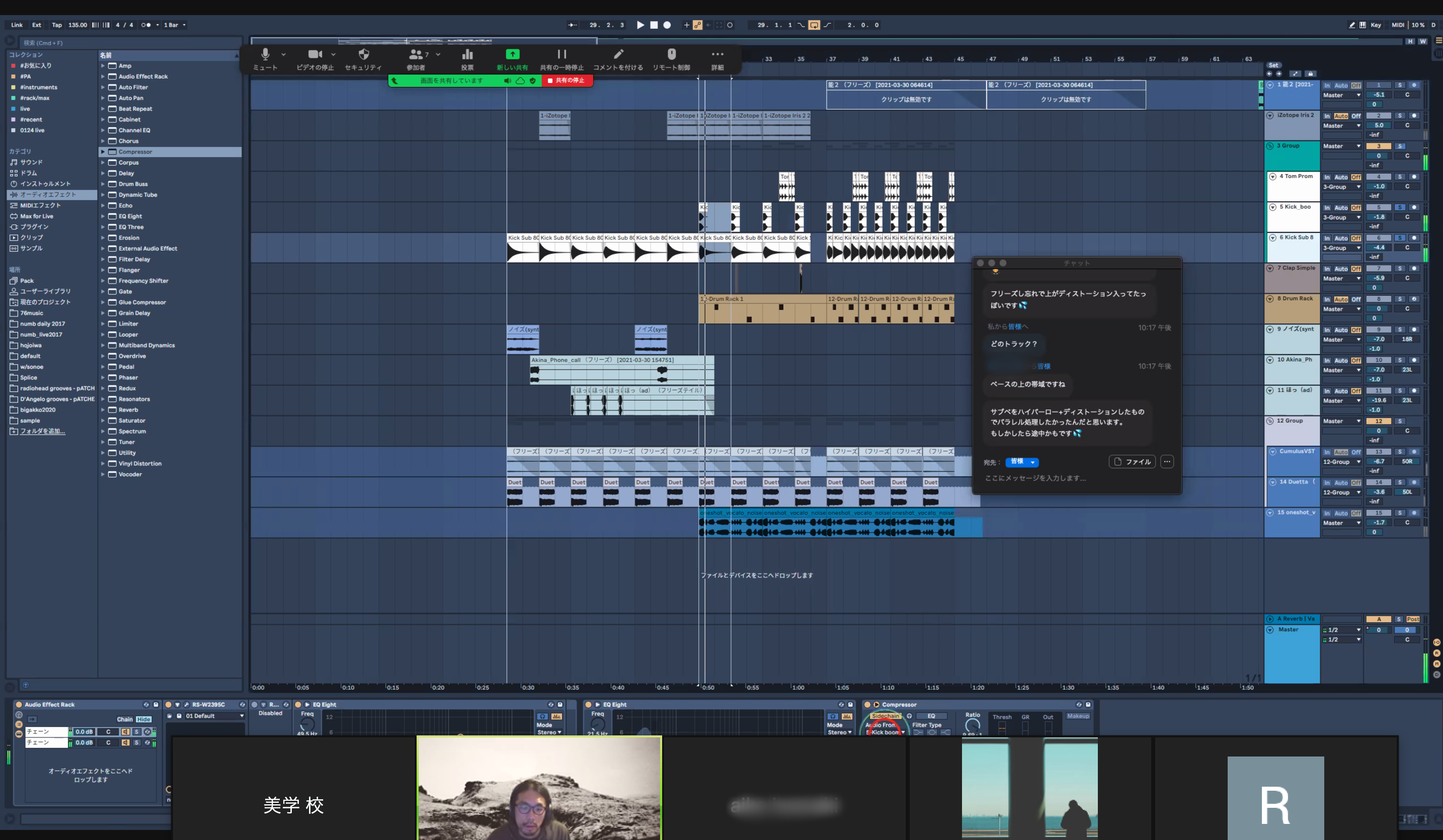

授業ではAbleton Liveを使用します。すでに十分に使い慣れたソフトがあるという方はそちらを使用して受講いただくことも可能ですが、講師の説明や教材等ではLiveを用いますのでLiveを使用する事でより授業を効果的に受けることが可能です。特にこれから打ち込みを始めたいという初心者の方は最新版のAbleton Liveの導入を強く推奨いたします。

オンライン授業のご案内

コロナウィルスの状況を受け、2020年度よりオンラインで授業を行っています。

オンラインの強みを生かし、対面時よりもフレキシブルな授業内容をお送りします。

◆ZOOMによる授業

講師のPCを画面共有し、操作を間近で見ながら授業を受けることができます。

毎回の授業はアーカイブされますので、内容が難しく復習したい場合、止むを得ず欠席する場合も、動画にて自分のペースで授業にキャッチアップできます。

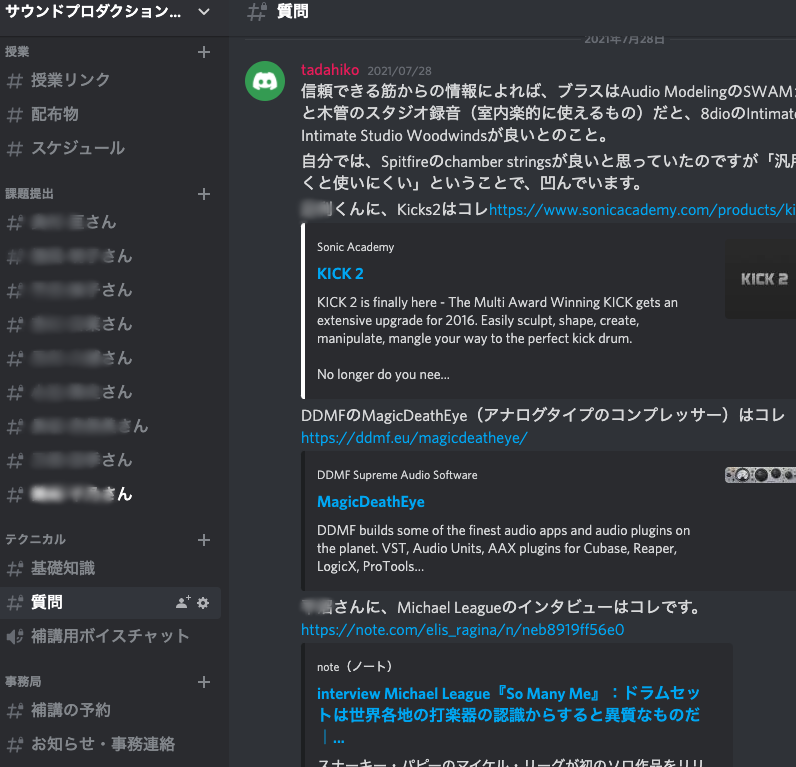

◆Discordによる授業外サポート

チャットツールのDiscordを用いて各種連絡やコミュニケーションを行います。質問やTA(ティーチングアシスタント)によるテクニカル補講などのサポートや、各自の好きな曲やプラグイン情報などのコミュニケーションツールとして機能します

講師プロフィール

横川理彦

作編曲、演奏家。80年に京都大学文学部哲学科を卒業後、本格的な演奏活動に入る。4-D、P-Model、After Dinner、Metrofarce、Meatopia等に参加。電子楽器と各種生楽器を併用する独自のスタイルに至る。海外でのコンサート・プロジェクトも多数。現在は、即興を中心としたライブ活動などのほか、演劇・ダンスのための音楽制作など多方面で活動中。また、コンピュータと音楽に関する執筆、ワークショップなども多い。ヨーロッパ、アフリカ、アラブ、日本と、世界中の音楽のDNAを徹底的に研究し、自身の作品に貪欲に取り入れる。昨年Whereabouts Recordsよりリリースした最新プロジェクト『RedRails』では、自身のヴァイオリンとエレクトロニクスに、フランス人トラッドミュージシャンとの即興を取り入れ、繊細な電子音響を構築した。

講師インタビュー

演奏家の横川理彦さんが講師を務める「サウンドプロダクション・ゼミ」。講座では、DAW(Digital Audio Workstationの略、パソコン上の音楽制作ソフト)を用いた音楽制作の技術を学びながら、オリジナリティの確立を目指します。2021年には、本講座をもとにした横川さんの著書『サウンドプロダクション入門 DAWの基礎と実践』(ビー・エヌ・エヌ)も刊行されました。数々の音楽グループに参加し、電子楽器と生楽器を併用するスタイルで、国内外で演奏を行ってきた横川さんに、音楽とともにあった人生の一端と、講座についてお話しいただきました。

都会に出てロックをやりたい

横川 出身は鳥取市です。僕はぎりぎりビートルズに引っかかっている世代で、中学2年生のときに学校で『レット・イット・ビー』(1970)を観に行ったのを覚えています。すごく暗い映画なのに、翌日学校に行ったら男子はわけも分からず「ロックバンドをやろう!」と言っていました。5歳年上の兄貴はベンチャーズ世代で、兄が持っていたベンチャーズモデルのエレキギターを譲ってもらったんだけど、僕らの世代になるとベンチャーズモデルはもうダサいんですよね。同級生の友人は高校の入学祝いで、ジミー・ペイジモデルのレスポールを買ってもらっていて、それで必然的にバンドでは彼がリードギター、僕はベースを弾くことになりました。

だけど、高校時代は受験勉強ばかりやらされて、思ったようにバンド活動はできませんでした。バンド仲間だと思っていた友人たちも「勉強しないといけないからバンドはやめた」と言って次々脱落してしまう。しょうがないから、僕は家で一人でヘッドフォンでロックを聴きながら、ベンチャーズモデルのギターを掻きむしると。当時の僕にとって人生の希望は、ロックをやりたいということと、髪を伸ばして長髪にしたいという、そのふたつでした。それだけを望んでいて、そのためにはなんとかして鳥取から出て大きな街に行くんだと思っていました。

受講生座談会

2001年に映画美学校で開講し、2012年に当校に移転した音楽学科。開講当時から今も続く講座に加え、近年では作詞や映画音楽、自己プロデュースなど多様な講座を開講してきました。2020年度からはコロナ禍の影響でオンラインでの開講に踏み切り、現在ではオンラインと対面の両軸で開催しています。このたび、受講生(修了生)の皆さんにお集まりいただき、講座を受講した理由、印象に残った講義内容、受講しての変化などについてお話しいただきました。

受講のきっかけ

野井 大学の先輩が横川(理彦)さんの講座を受講していて、美学校っていう場所があるよと紹介してもらったのがきっかけです。音楽はその前からずっとやっていて、しっかり勉強したいと思っていたところだったので、ちょうどいいなと思って受講しました。

中村 私はもともと写真を撮っていて、“写真と言葉”みたいなものをやりたいなと思って、そういうことをできる場所はないだろうかと調べているうちに間違って(笑)、美学校のサイトにたどりつきました。そしたら(鈴木)博文さんの講座があって、まさかと。それで話を聞きにいって受講を決めました。歌詞だけでなく曲を作ることはまったく想像していなかったんですが、季節毎にライブをやろうという流れになったので、じゃあ曲も作ってみるかと。家のパソコンにたまたまLogic(作曲DAWソフト)が入っていたので、それで作りはじめました。・・・続きを読む

講座内容に関するご質問や相談

こちらのフォームは音楽系の講座に関するご質問や見学希望のための共通フォームです。興味のある講座にチェックを入れ、ご相談内容(ex.見学希望、授業内容やレベル感の相談etc…)を明記の上お送りください。なお、本フォームからのお申込みは受け付けておりません。お申込みはこちらから。

〈DTM〉

▷授業日:不定火曜日 19:00〜21:30

DTMによる音楽制作を総合的に学ぶ講座です。シンセサイザーの音作りからビート打ち込みテクニック、サウンドをケアするためのミックスダウンに至るまで、自分の音源をプロのクオリティに近づけていくためのスキルを、一年かけて鍛えていきます。

▷授業日:隔週金曜日 19:00〜21:30

音楽作品をデザインしていくための『録音』『ミックス』『マスタリング』の知識とスキルを基礎から学ぶ講座です。自分の音楽作品を創る上で、音の入り口から出口までを、トータルで高いクオリティで仕上げるための技術を身につけます。

▷授業日:隔週月曜日 19:00〜21:30

アーティストとして作品を世に出していくために、自分の表現の幅を広げ、オリジナリティを掘り下げていくためのゼミナールです。自分の作品の強みは何か?アーティストとしての個性を模索しながら、一年かけて自分の作品をまとめたアルバムをつくることが目標となります。

▷授業日:隔週木曜日 19:00〜21:30

音楽作品のクオリティを決定する重要なファクターである『アレンジ(編曲)』 と『ミックス』を中心に学びます。時代を問わず必要な普遍的な基礎スキルから、より実践的な現在進行形のスタイルに至るまで、各自の音楽作品をより良い形でプレゼンテーションするための技術を身につけます。