本教程は2023年度をもって終講しました。

定員:10名

日時:隔週金曜日 13:00〜17:00

開催教室:本校3F

自分で予想もしなかった作品が作れると楽しい。芸術の醍醐味です。

しかし勘に頼ったりするとかえっていつもと同じような作品になってしまいます。想像を越えてつくるための構想の立て方がいろいろあります。それを試して、つくって、発表までします。

演劇は様々なジャンル・経験がある人と集団でつくります。劇作家である私は、はじめてアートに関わる人や、俳優、演出家、ダンサー、音楽家、映像作家、画家などと作品をつくってきました。その中で、ジャンルや経験と関係なく “ 自分を越えて創る ” 方法があるのだと気が付きました。

この講座では創作法を一緒にいくつか試して、それぞれが思いもしなかった新しい作品作りにトライしてみます。創作法を理解して応用できるようにし、最終的には作品を発表することがこの講座の目標です。

演劇・美術・音楽・写真…etc、ジャンルは問いません。また経験も問いません。未知の作品を作りたい人、制作に行き詰まりを感じている人、制作欲はあるが何から始めたらいいかわからない人、新しい創作方法を取り入れたい人などなど、作品制作に関心のある方は、どなたでもご参加ください。未知の作品を作る喜びを共有できれば幸いです。

授業内容

1

創作法を理解し制作をする

観察する選択する

取材する

テーマに出会う

構成する

2

展示・公演計画を立て、実施する

目的と目標を決める

予算とスケジュールを決める

始める

軌道修正の仕方

展示・公演をする

総括をする

3

定義し創る

講義 形式主義とは何か

定義する

定義によってつくる

修了展

講師プロフィール

岸井大輔

劇作家 1995年より他ジャンルで遂行された形式化が演劇で可能かを問う作品を作っている。代表作「東京の条件」「始末をかく」「好きにやることの喜劇(コメディー)」

PARA主宰、多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科非常勤講師

講師インタビュー

※このインタビューは2021年度に開講した「「おもちゃ」と「テストプレイ」のアートへ」の時のものです。「「おもちゃ」と「テストプレイ」のアートへ」は集団創作で制作するところまでしたが、「自分を越えた作品を 計画的につくる方法と発表の実践」は個人創作での発表も含まれます。

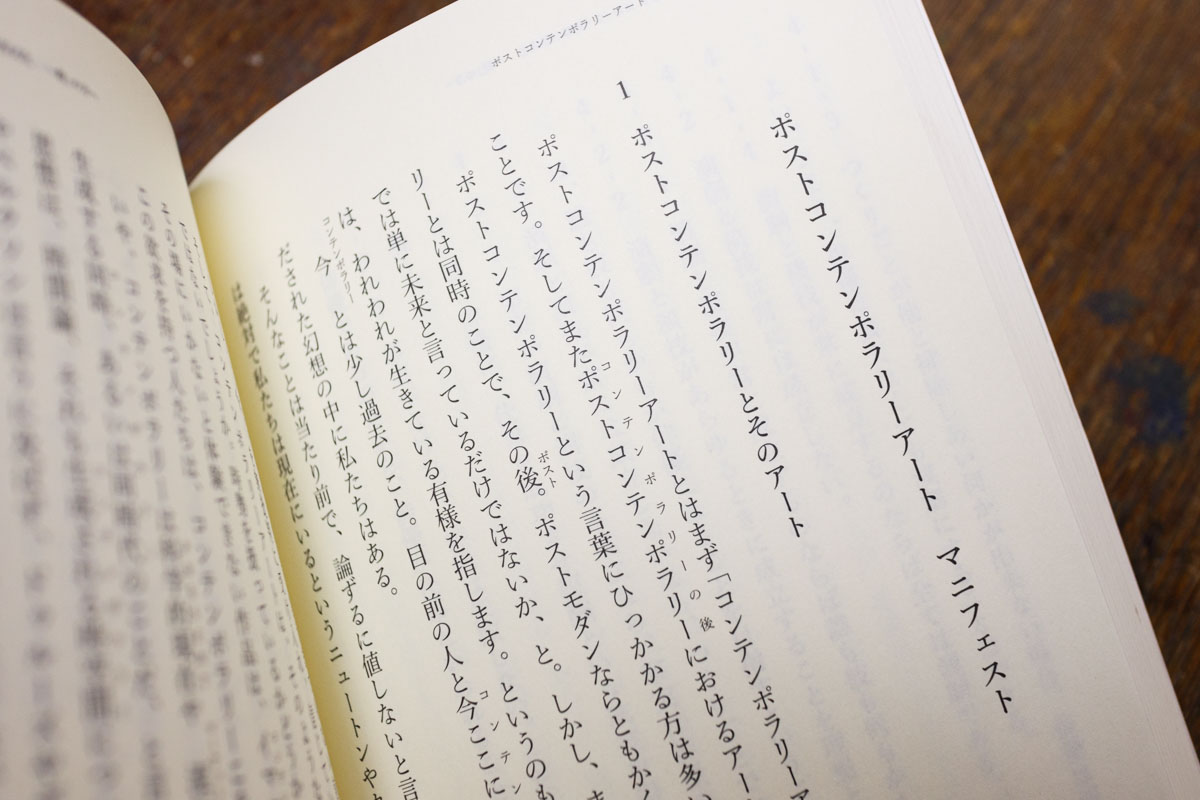

「上演をキーに、アートを考える方法を整理する」をはじめ、特別講座やトークイベントなどを開催してきた岸井大輔さん。講座開講にあたり、劇作家としての歩みから、演劇の形式化を追求してたどり着いた「ポストコンテンポラリーアート」まで、お話をうかがいました。

演劇は「劇場」より「おままごと」

妹相手に人形劇をやっていたのが最初の記憶なので、演劇にはそれ以前に出会っているかと思います。演劇って言うと、みんなまず劇場を連想するじゃないですか。だけど、僕は「おままごと」から始まっているので、そこに人形があるともう演劇なんですよ。落書きから始めている画家みたいなもので、僕は演劇をおままごとから始めた劇作家です。

劇場との出会いは中学ですね。演劇部員で中学2年、3年と演劇ばっかり観ていました。演劇部には各劇団から宣伝が来て、中に一枚招待券が入ってるんですけど、部員が僕しかいなかったので、観に行きたい放題。帰り道に演劇を観て帰る中学時代を送っていました。ジャンルとかよく分からないので、歌舞伎もピーター・ブルックも寺山修司も全部観るみたいな。だから僕にとって演劇イコール小劇場ではないです。それは結構大事かもしれないですね。

15歳のころには、演劇を仕事にしたいと思うようになっていました。だけど、上演って作れないんですよ。おままごとの作者っていないじゃないですか。絵画だったら作者がいるけど。おままごとの作者っていうやつがいたら、だいぶヤバいやつですよね。だから僕、演出家って絶対に名乗りません。上演は「できちゃう」ものなので、上演を作るってなんだろうという気持ちがあります。僕は劇作家なので戯曲を作ると。上演したい人がいたら勝手にやったらいいという考えです。

・・・インタビューの続きを読む

受講生インタビュー

※このインタビューは2021年度に開講した「「おもちゃ」と「テストプレイ」のアートへ」の時のものです。「「おもちゃ」と「テストプレイ」のアートへ」は集団創作で制作するところまでしたが、「自分を越えた作品を 計画的につくる方法と発表の実践」は個人創作での発表も含まれます。

「『おもちゃ』と『テストプレイ』のアートへ 〜ポストコンテンポラリーアート実践編〜」(講師・岸井大輔)では、作品を「おもちゃ」と、展示を「テストプレイ」と捉え、受講生が提案した「おもちゃ=作品」に対し、他の受講生が「遊び」を提案することで、「おもちゃ=作品」作りの実践を重ねます。本稿では、講座を受講中の皆さんに、受講のきっかけや、受講してみて感じたことなどをお話しいただきました。

・・・インタビューの続きを読む