音楽評論家の柳樂光隆さんが講師を務める「ライター講座〜ライティングのための編集、編集するためのライティング〜」。講座では、これから何かを書いてみたいと思っている人から、すでにプロの書き手として仕事をしている人まで、受講生それぞれが自身の目標や関心にあわせて設定した課題に取り組みます。2回に1回は編集者や翻訳家など、各分野の専門家によるゲスト講義を実施。第一線で活躍するプロの生きた仕事から、企画・執筆のノウハウを学びます。情報を伝える枠組みや、書き手の仕事の仕方そのものをも自らつくり出し、仕事を通じてシーンを生み出してきた柳樂さんに話を聞きました。

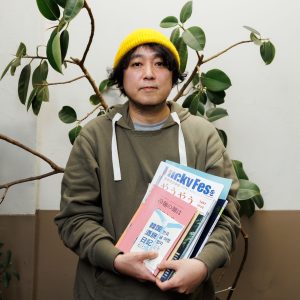

柳樂光隆さん。受講生が制作したZINEを手に

柳樂光隆(なぎら・みつたか)|1979年、島根県出雲市生まれ。出雲高校〜東京学芸大学卒。珍屋レコード(店長)、ディスクユニオンへの勤務を経て、2000年代末から音楽評論家。ときどきDJ・選曲家。ジャンルを問わず幅広い音楽に関するテキストを中心に新聞、雑誌、ウェブメディアなどに執筆したり、レクチャーをしたり、ラジオで喋ったり。専門はジャズ。21世紀以降のジャズシーンをまとめた『Jazz The New Chapter』シリーズを監修。主な共著に後藤雅洋、村井康司との鼎談集『100年のジャズを聴く』など。音楽やアーティストの分析、シーンの解説だけでなく、教育機関やNPOなどによる音楽教育や音楽シーンのエコシステムに関するリサーチをライフワークにしている。

文化資本に恵まれた土地で

柳樂 生まれは島根県出雲市です。実家は出雲大社まで車で15〜20分ぐらいの田舎の町です。駅前は寂れているんですが、こと文化資本に関して出雲市はすごく恵まれた場所だったんですよ。行政が教育や文化に力を入れていて、市内に書店がたくさんありました。図書館も蔵書が充実していて、田舎でありながら文化的なことにアクセスできる場所でした。

家族が音楽に親しんでいたといったことはまったくないですね。僕も出雲にいたころはずっと軟式テニスとサッカーをやっていました。ただ、家の近くは文化的な場所で、近年は独立系書店とか、おしゃれなカフェがあります。ど田舎なので、人は誰も歩いてないんですが、店はあります。高校の帰り道にあった古着屋ではいつもギャングスタ・ラップがかかっていて、同級生のお兄ちゃんがジャパニーズ・ハードコアのバンドをやってたり、スケボーをやってる同級生がいたりしました。そういう人たちと教室でファッション誌を読んだりしていました。

中学時代は同級生が聴いているような流行りのJ-POPを聴いていましたが、高校生のときにNHKの「土曜ソリトン SIDE-B」という番組を見て、YMOや坂本龍一を好きになりました。高校の頃からはっぴいえんどや渋谷系を聴いている友だちがいて、すごく勉強ができるやつなんですけど、そういう人たちからCDを借りたりしていましたね。

インタビューは公開形式で実施

「ライター講座」の受講生や修了生が参加した

上京してジャズに出会う

柳樂 将来は中学か高校の教員になりたかったので、高校卒業後は一番良い教育大に行こうと思って、東京学芸大学に進学しました。ジャズを聴きはじめたのはこの頃です。当時付き合っていた彼女がジャズ研に入っていて、その影響ですね。もともとヒップ・ホップやクラブ系の音楽も好きで、その人たちがかけるジャズを聴いていたこともあって、ジャズに興味はありました。

あと、大学の近くに「プー横丁」というジャズ喫茶があって、そこも当時の彼女が連れていってくれたんですけど、そのお店が良かったんです。お店には一通りのジャズがあるんだけど、ロックっぽいジャズとか、パンクっぽいジャズとか、DJがかけているようなジャズもあって、「良い音楽がかかっている中にジャズがある」という感じで、すごく親しみやすかった。

ジャズって、勉強しないと怒られるとか難しいとかよく言われるじゃないですか。だけど僕は全然そんなふうに思ったことなくて。お店にはイキったDJとか美大生も来るんですけど、ジャズ喫茶のおじさんよりも、そういう若者のほうが感じが悪かったんですよね。「俺、音楽にすげえ詳しいんですけど」みたいな感じで上からアピールしてくるのを何度も見ました(笑)。ジャズ好きなおじさんたちは聞けば教えてくれるし、聞かなければ何も言わない。僕にとってはジャズ喫茶の人たちのほうがよほどまともで付き合いやすい存在でした。

大学に入ってからも教員は変わらず目指していて教育実習も行きましたが、僕は就職氷河期世代なんですよ。中学・高校の採用試験の倍率は何十倍、100倍のレベルで、小学校以外の教員になるのはほとんど不可能でした。実際、僕らの世代で中高の教員になった人は限りなく少ないです。それで、教員になるのはひとまずあきらめて、音楽好きになったこともあったので、大学卒業後は一旦レコード屋で働くことにしました。音楽に深く触れるならレコード屋だなって思ったので。

町のレコード屋で培われたもの

柳樂 勤めていたのは、国分寺にある「珍屋(めずらしや)」というレコード屋です。バイトで入って店長になって8年間働きました。お客さんからCDやレコードを買い取って値段をつけて店に出すのが主な仕事なんですけど、オールジャンル扱っているから、ロックもヒップ・ホップもJ-POPも全部やらなきゃいけない。逆にジャズは仕事ではあまり扱ってなくて、趣味で聴く感じでした。でもそれがすごく良かったんです。Spotifyとかが使えない時代に知識を身につけるには、一番いい環境にいたと思います。

当時の音楽業界では、タワレコのバイヤーとかが最も華があって力もあったと思うんですけど、僕は大手のレコード屋にはあんまり憧れはありませんでした。むしろ、町の中古レコード屋なら古い音楽も新しい音楽も幅広く知れるし、そういう場所で働くことが楽しかった。僕にとってだけじゃなく、その時代の音楽好きの人にとって、レコード屋は重要な場所だったんです。音楽業界の人やミュージシャンから一定のリスペクトがあって、やっていて意味のある仕事だと思えました。美学校の「ライター講座」にゲストで来てくれている文芸評論家の矢野利裕、音楽雑誌にも寄稿している松林弘樹と一緒に働けたのも良かったです。

最初に執筆の依頼をもらったのも、仕事として書いていた店のSNSやブログがきっかけです。『スイングジャーナル』の元編集長・三森隆文さんが『JaZZ JAPAN』という雑誌を創刊するにあたって声をかけてくれました。珍屋って町のレコード屋だから、全然雑誌には載らないんですよ。問い合わせが多いのは吉田拓郎とか美空ひばりで、お客さんも「いまCMで流れている曲を教えてください。ちょっと歌いますね」みたいな人が多い(笑)。でもだからこそスタッフは音楽に詳しいんです。僕らが書いているレコードの紹介コメントは結構スペシャルなものだと思っていたから、雑誌に書くことについて気構えはありませんでした。

雑誌のつくり方を問い直した『Jazz The New Chapter』

柳樂 そうして『JaZZ JAPAN』で書きはじめて、だんだん執筆の依頼が増えていきました。なかでも『CROSSBEAT』での執筆が、2014年に出した『Jazz The New Chapter』(以下『JTNC』)につながります。『CROSSBEAT』はロックを中心とした雑誌ですが、2回ほどジャズ特集をやって、これが好評だったんです。当時の『CROSSBEAT』の編集者で『JTNC』を一緒に立ち上げた小熊俊哉は「ライター講座」にもゲスト講師として参加してくれています。

『JTNC』は、雑誌のつくり方そのものが変わっているんですよ。音楽雑誌って基本的に広告費に合わせてページ数が決まったり、お金を出してくれたレーベルのミュージシャンのインタビューが載ったり、いろいろな決まりがあると思うんですけど、そうした音楽メディアのあり方に疑問を抱いていたんですよね。

それは音楽ライターの仕事の仕方についても同様で、たとえば、海外アーティストのインタビューをやりたいと思ってレコード会社に頼んだからといって必ずしもできるわけじゃないんですね。普通ならそこであきらめるんだけど、それなら費用を自分で工面して別のルートでインタビューを取ればいいわけです。でも、そういうやり方は日本の音楽業界ではあまり好まれなくて、自分はそれをすごく窮屈に感じていました。

だから『JTNC』では、お金をもらっていないページも山ほどあるし、レーベルを通さずに取ったインタビューもあります。自分がこうしたいと思う方法をゼロから考えてやっていきました。あと、音楽雑誌でジャズの仕事をしていた既存のライターにはほとんど依頼していません。執筆者の約半数がタワーレコードとかディスク・ユニオンとかHMVのバイヤーです。アマチュアとまでは言わないけど、本当にその音楽について書くことのできる知識を持ったセミプロ的な人を探して声をかけました。2014年時点で『JTNC』で紹介していたようなジャズのことがわかっている音楽ライターはほとんどいなかったので、書ける人を探したらバイヤーばかりになったんです。

インタビューは受講生の質問にも応じながら進んだ

実際の仕事を共有する「ライター講座」

柳樂 そういう『JTNC』のDIYな感じ、ゼロからつくる感じを面白がってくれたのか、岸野雄一さんが「美学校で何かやりませんか?」と声をかけてくれて2020年にはじまったのが「ライター講座〜ライティングのための編集、編集するためのライティング〜」です。講座をやろうと思ったときに考えたのは、自分が実際にやっている仕事の内実を共有するということです。というのも、僕自身がレコード屋で働いているときに突然ライターをやれと言われて、何もわからずに文章を書いて送るところからはじまって、今日まで誰にも教えられずにやってきたからです。

だから「ライター講座」では、自分がインタビューをするにあたってどういう準備をしたとか、やってみてこの辺がうまくいったとか失敗したとか、そういうリアリティのある話をしています。プロのライターって、最初から出来の良い完成された原稿を納品してますみたいな顔をしてるけど、実際は結構ガタガタなものを出して編集者が整えていることもあるわけです。現場では上手くいかなかったインタビューをライターが読めるものに仕上げた記事もあるし、編集者がいろんな順番を入れ替えてようやくまともなものになった原稿もある。実際は表に出るまでにはいろんなプロセスがあります。

ライターは他のライターのインタビューや編集中の原稿を見ることはできないけど、編集者はそれが可能なので、ゲスト講師の小熊や宮田文久くんらには、彼らの実際の仕事を見せてもらいながら、編集者の視点で実際に原稿が世に出るまでにはどんなところから始まって、どんなプロセスを経て、どう完成するのかも含めて、リアルな話をしてもらっています。

世のライター講座には「文章が上手くなる魔法のアイディアを教えます」みたいなものもあるかもしれないけど、文章が上手くなるって、そんなマジカルなものじゃないですよね。それに僕自身、文章が上手いライターではない。でも、自分の興味があることや書きたいことについて調べ物をして情報を集めて、それを「そして」とか「だから」とか「しかし」とかでつないでストレスなく読める形にすれば、最低限読者に届くものにはなります。

あと、たとえば音楽について書くとなると「このアルバムについて論考を書きましょう」みたいになりがちだけど、それだけが方法じゃないはずなんですよ。それに、そのアーティストの置かれた立場やタイミング、ライター自身の関心や得意分野など、その都度、ふさわしいやり方を考えた方が意義のあるものができると思うし、書いてる側も楽しいはずです。だから「ライター講座」でも全員が同じフォーマットでレビューを書くとかエッセイを書くといったことはやりません。その人にふさわしいものを、ふさわしい分量で書いてもらうための課題を設定しています。 そんな課題のために、長い論考や批評を書いている矢野利裕、ディスクガイドに非音楽評論的な短い文を書くのが得意な山本勇樹、エッセイや相談もののスペシャリストの紫原明子など、様々なタイプの書き手にゲストとして来てもらいました。

自分の思いを形にすることが世界を豊かにする

柳樂 メディアの世界で働いていると、「ライター講座で若いライターを育ててほしい」と言われることがありますが、僕はそこだけに興味があるわけではないんです。もちろん若い人も教えたいですけど、それぞれの年代だからこそ書けることがあり、そのほうが大切だと思っています。

建築の仕事をしている受講生が、受講後に地元紙で連載を持つことになったんですけど、長年建築の仕事をしていれば、仕事を通して得た知識を生かしてその街について書けることがあるわけじゃないですか。誰しもそういうものがあると思うので、「ライター講座」を受講することで、自分が見たことや考えたことを文章にするためのアイディアや方法を見つけてもらえたらいいなと思います。僕の講座は年長者も少なくないんですけど、そこがいいところだと思ってます。

受講生に言っているのは、ライターを専業にしなくてもいいということです。文章を書くことは副業でもできるし、そもそも仕事にしなきゃいけないわけでもないので、自分が楽しめる範囲でやれるやり方を探したらいいよ、と。やり方も目標もそれぞれ違っていいんです。

そもそも僕自身はいわゆる「ライター」ではなく、執筆を軸にした「専門家」になりたいと思っていて、「なんでも頼めるライター」にはならないでおこうと思って仕事を選んできました。なんでも器用にこなせるライターには関心が無いので。逆に自分がやりたいと思ったら「ギャラはいらないのでやらせてください」と言ってやった仕事もたくさんあります。そうやって自分の関心を突き詰めた結果、この領域について書けるのはこの人しかいないと思ってもらえるようになれたと思います。

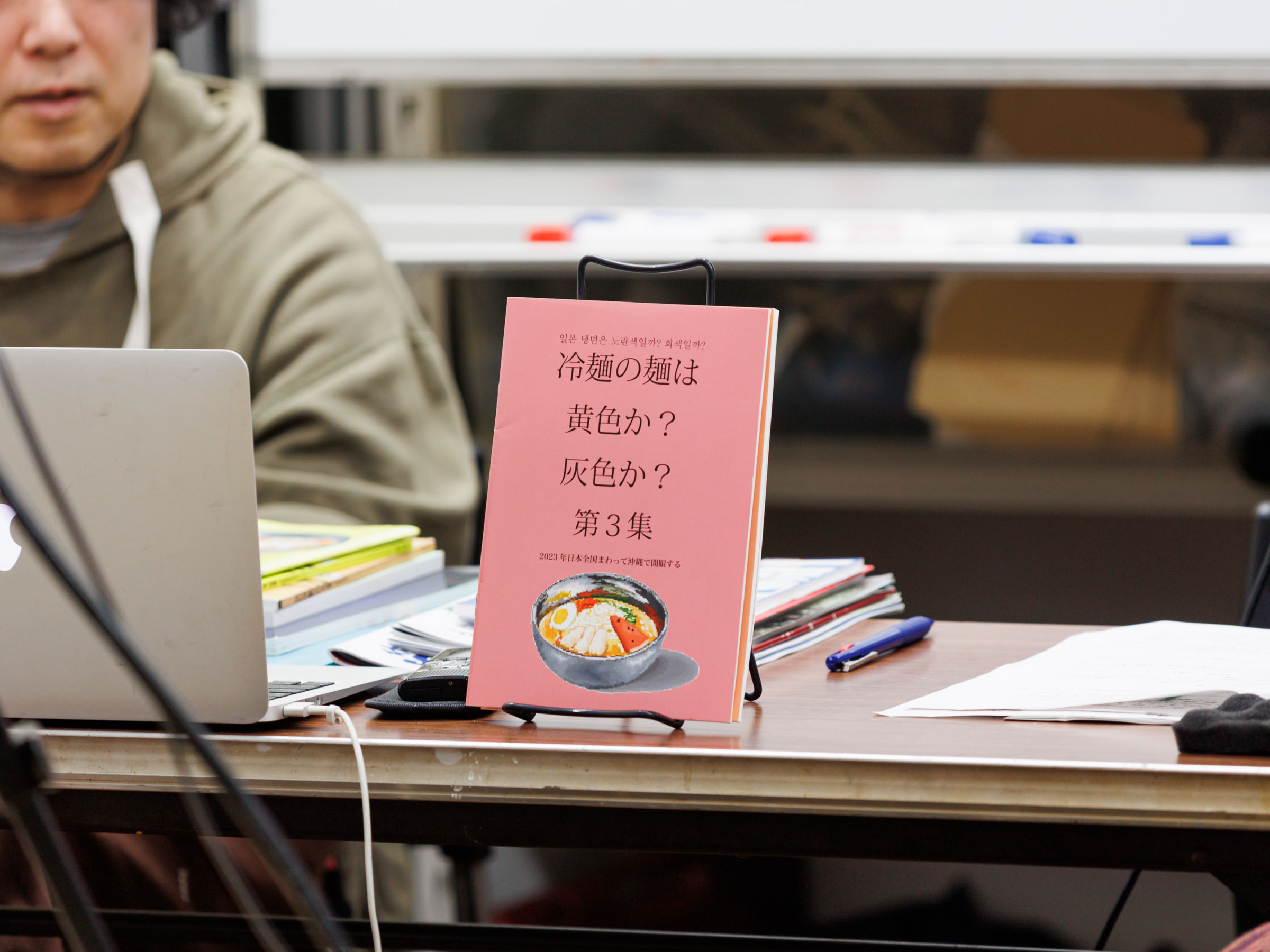

やっぱり、得意分野や好きなことがあった方が絶対にいいと思います。もちろん、若いときはいろんな仕事をして、知識や関心や人脈を広げていくのは大事ですが、ある程度それができたら次の段階に進むことを僕は勧めたいです。受講生がつくった『冷麺の麺は黄色か?灰色か?』というZINEのように、続けて深まっていくことでしかたどり着けないものがある。この人は黙っていてもずっと追いかけている人だって思われるのも大事で、続けている人にしか訪れない喜びがあるし、続けている人にしかできない仕事もありますよね。

国内外の冷麺を食べ歩き調査したnaengmyeonjpさんのZINE

『冷麺の麺は黄色か?灰色か?第3集』

文章って、いくらでも地道に書いたり発表したりできるけど、どこかで誰かが読んでくれたって実感がないと結構辛いものがある。だから「この作品はもっと世に知られるべきだ」とか「この人はもっと人気が出てほしい」とか、何か思いがあって、それを形にしたものの方が伝わりやすいと思うんです。書き手の思いなり熱量なりが形になって誰かに届いて反応が返ってきて、それがまたモチベーションになって次が書ける、といったサイクルが必要だと思うので、「ライター講座」がそのきっかけになったらいいですね。

僕も日々試行錯誤や工夫をしながら、いろんな原稿を書いています。その根底にあるのは、ジャズの面白さを伝えたいというシンプルな思いです。自分が書いた記事でアーティストのファンが増えてライブのお客さんが増えれば、再来日してくれて、またそのアーティストを観られるかもしれない。プレイヤー側、製作側ではなく、伝える立場だからこそ状況を動かすことができる部分もあると僕は思っています。そうやっていろんな領域で自分なりに表現できる人が増えたら、世の中がもっと豊かになるんじゃないかなと。「ライター講座」を通して、自分の好きなものを自分がふさわしいと思うやり方で伝えていく人が増えていったらいいなと思います。

2025年3月3日収録

取材・構成=木村奈緒 写真=皆藤将

▷授業日:隔週月曜 19:00〜21:30

オンライン開催の実践的なライター講座です。『編集』の視点を交え文章を書くトレーニングに加え一線で活躍するプロのゲストによる講義も予定しています。