現代を読み解くために歴史を学ぼう

本講座は、カール・マルクスやマックス・ウェーバー、福沢諭吉に至るまで、様々な「古典」を紐解きながら、近代史を「まずはざっくり」知るための入門講座です。

名前だけは知っていても中々触れる機会のないこれらの書物を通して、今を生きる私たちに連なる歴史としての「近代」を学んでみましょう。

講義内容(予定)

第1回

エドマンド・バーク『フランス革命の省察』

→まず「保守思想」を考えてみる。

第2回

カール・マルクス『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』

→「労働者の時代」の始まりを考えてみる。

第3回

ソースティン・ヴェブレン『有閑階級の理論』

マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』

→資本主義の始まりを考えてみる。

第4回

福沢諭吉『文明論之概略』

石川啄木『時代閉塞の現状』

→日本の「明治時代」を見直してみる。

第5回

オスヴァルト・シュペングラー『西洋の没落』

ハンナ・アーレント『全体主義の起源』

→戦間期という時代を考えてみる。

第6回

ヘルベルト・マルクーゼ『ユートピアの終焉』

→カウンターカルチャーの意義を知る。

第7回

吉本隆明『共同幻想論』

→この本が出た当時を軸に、戦後日本の文化と思想を概観する。

第8回

ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』

→ナショナリズムを考える。

第9回

スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』

→「現代の戦争」について考える。

第10回

デーヴィッド・マークス『STATUS AND CULTURE』

→消費社会の変遷を、思想とインターネットの系譜を織り交ぜながら振り返る。

講師・パンスより

SNSでのコミュニケーションは、閉じた空間と言葉で「いま、ここ」を追うばかりで、その背景は大抵無視されたまま話が堂々めぐりになりがちです。

そんな中で、歴史を把握するーー過去の記録を取り出せる能力は極めて重要です。過去のストックが多ければ多いほど、自分が出会ったさまざまな社会問題について正確に/フラットに考えられるようになります。

自分が常々意識しているのは「ざっくりとした歴史把握」です。「いま、ここ」ばかりの現代においては「まずはざっくり」過去を知ることが重要だと僕は考えています。そこから深く掘り下げるきっかけができてきます。

本講座では、現代を考える上で「古典」となりうる本をもとに、当時はどういう状況で、なぜこのような古典が生まれ、それは現代にどのような影響を与えているのかを見ていきます。ラインナップはハードルが高そうなものばかりに見えますが、それらを細かく学ぶというより、同時代の年表を織り交ぜながら「ざっくりと」概要を把握し、「近代史」を概観していく内容です。

講 師:

パンス

日 程:

基本毎月第2金曜日/全10回

第1回・・・6/13

第2回・・・7/11

第3回・・・8/8

第4回・・・9/12

第5回・・・10/10

第6回・・・11/7

第7回・・・12/12

第8回・・・1/9

第9回・・・2/13

第10回・・・3/13

時 間:

各回19:00 〜 21:30

受講料:

一般:38,000円

美学校在校生・卒業生:35,000円

形 式:

対面/オンライン

会 場:

美学校本校4F(教室までの行き方)

東京都千代田区神田神保町2-20第2富士ビル4F

申込み:

申し込み受付は終了いたしました。有難うございました。

アーカイブ動画視聴に関して

講座は毎回アーカイブからもご聴講いただけます。視聴期限は2026年4月30日までとなりますのでご注意ください。【キャンセルにつきまして】

お客様都合によるキャンセルは承っておりません。何卒ご了承ください。

講師プロフィール

パンス

文筆業/DJ/年表作成者。

コメカとのテキストユニット「TVOD」では戦後日本のサブカルチャーを中心に研究、『ポスト・サブカル焼け跡派』『政治家失言クロニクル』を刊行。

ソロでは根っからの年表好きが高じて1968~2020年までの社会・文化史をまとめた『年表・サブカルチャーと社会の50年』を発売。音楽関連では、『アジア都市音楽ディスクガイド』を菅原慎一と共に監修。最近は主に東アジアのインディペンデントな音楽シーンを追いつつ、日本も含む近代文化史の調査を行っている。

〈オープン講座〉

◆講師:岸野雄一

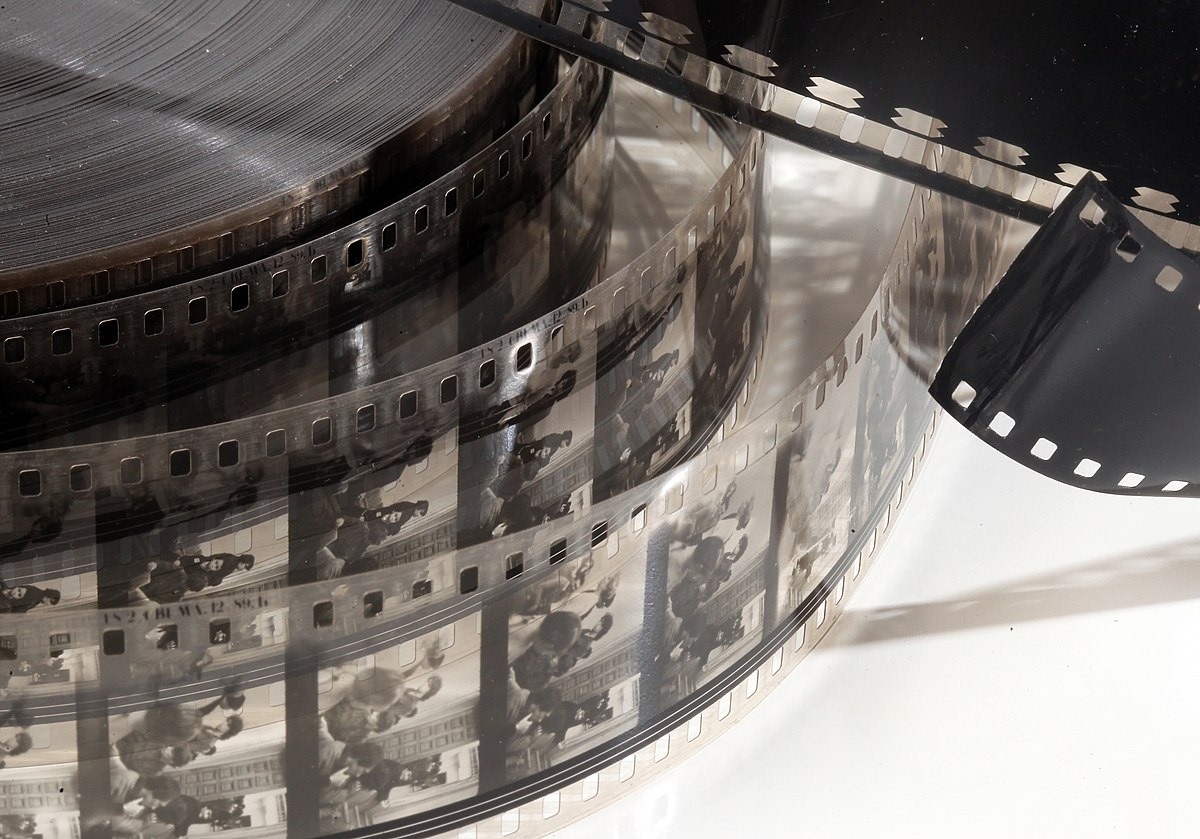

▷この講座では、映画における音/音楽の歴史や方法論、その効果を読み解く技術、すなわち『映画の聴き方』を身につけていきます。

授業では講師の所有する膨大な映像アーカイブをプレイバックしながら、20世紀以降の映像の発達史から、21世紀現在にまで繋がる音と映像の発展史を解読し、概念と方法論を体系化していきます。