「年齢・学歴・国籍不問」をうたう美学校では、受講にあたってほとんどの講座で技術や経験の有無を問いません。一方で、受講生にはすでにプロとして活動している人も少なくなく、「楽理基礎科/中等科」「魁!打ち込み道場 advanced」受講生のきだしゅんすけさんもそのひとりです。音楽大学在学中から作曲家として活動し、演奏家としても国内外でライブを重ねてきたきださん。そんなきださんが、なぜ美学校に通おうと思ったのか。経験者が美学校に通って得られるものとは。きださんに聞きました。

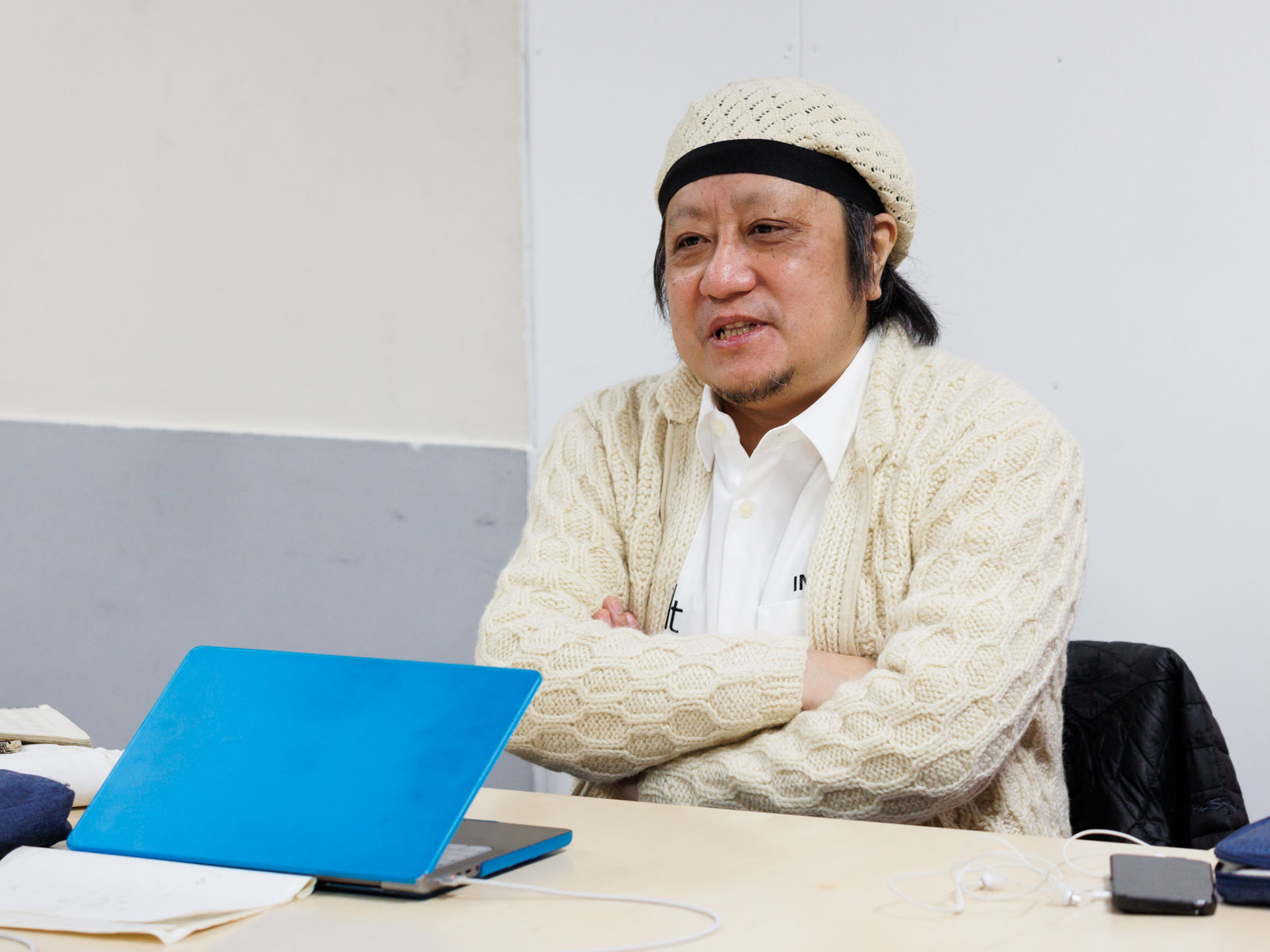

きだしゅんすけさん。音楽を手掛けた映画の台本を手に

きだしゅんすけ|1968年東京都生まれ。80年代より日本最古のネオ・アコースティック・バンドとも言われる「The Bachelors」や「1000river」などのバンドで活動。その後フランス和声学にのめりこみ、国立音楽大学作曲学科に入学。大学のビッグバンド「NEWTIDE JAZZ ORCHESTRA」にエレキベースで参加するかたわら、在学中から作曲家として活動。2001年ストリングスユニット「LPchep3」を結成し、作編曲とキーボードを担当。これまでにゲーム、CM、映画などの音楽を数多く手掛ける。音楽を担当した主な映画・テレビドラマに、山下敦弘監督『ぼくのおじさん』『マイ・バック・ ページ』、前田弘二監督『セーラー服と機関銃 -卒業-』、吉田康弘監督『バースデーカード』、塩田明彦監督『さよならくちびる』、萩生田宏治監督『我が家の問題』、小林聖太郎監督『破門 ふたりのヤクビョーガミ』など。2023年度「楽理基礎科」「魁!打ち込み道場 advanced」、2024年度「楽理中等科」受講。

劇伴に夢中になった幼少期

きだ 父は音楽好きの新聞記者、母は音楽ディレクターで、両親ともに音楽好きでした。家では常に音楽が流れていて、子どもの頃から音楽には自然と親しんでいました。『ジャングル大帝』などの手塚アニメもよく観ていましたが、アニメが好きというより冨田勲さんの劇伴が好きだったんですね。ドラマ『ゆうひが丘の総理大臣』の劇伴も未だに覚えています。

そのうち自分でも楽器を弾きたいと思うようになって、小学校3年生のときにレコード屋で見た6000円のミニギターがすごく欲しくて親にねだったんだけど、買ってくれないんですよ。僕が子どもの頃はまだ「ギター=不良」ってイメージがあったから、嫌だったんでしょうね。でも、どうしても欲しかったからお年玉を貯めて親に内緒でそのギターを買ったんです。雑誌の『明星』に、コードと手の形が書いてある楽譜が付録でついていて、それを見ながら隠れて練習していました。

高校生になると隠れて弾くどころか、バンド漬けの日々です。学校のイベントのたびに10組ぐらいバンドを掛け持ちしていました。当時は譜面が読めなかったので曲を全部記憶していたんですよ。今考えるとすごいことだと思います。高校卒業後と同時にバンドを組んでコンテストで優勝して、尾崎豊さんとかが所属していた事務所に入るんですけど、いろいろあってバンドは解散してしまって。そこで初めての挫折を経験しました。

音楽の中で一番好きなのは「作曲」

きだ しかも、高校卒業をするときに「大学に行け」という親の要望を断ってバンドの道に進んだので、親から勘当されてしまっているんですよ。ちょうどその頃、両親が転勤で福岡に行くことになったので、実家にだけは住まわせてもらえたんですけど、バンドも解散して初めて一人になってみて、これから自分はどうしようかなと思うわけです。

あらためて「自分は音楽の中で何が一番好きなのか?」と考えてみたら「作曲が好きだ」と思ったんですね。それで、今考えると恥ずかしいんですけど、音楽をイチから勉強するために、まずは聖書を学ぼうと思って近所の教会でやっている聖書の勉強会に通いはじめたんです(笑)。そこでたまたま話しかけてくれたのがピアノの先生で、「そんなに遠回りをしないで音楽の勉強をしなさいよ」と言ってもらって、その先生のもとでピアノを習いはじめました。

習ってみたらピアノを弾くことと同じかそれ以上に、譜面を書くことが楽しかったんです。そしたら先生が今度は「譜面の勉強をしてみたらどう?」と言ってくれて、作曲家の先生に弟子入りすることになりました。そこで和声学を学びはじめたらすごく面白くてハマってしまった。

あと、これも変な話ですが、ピアノを習い出した頃から、「一日一曲、曲を書くことを365日続けることができたら作曲家を目指そう」と思って作曲をはじめて、目標を達成することができたんです。それで、作曲を本格的に勉強するために、勘当された両親に「音大に入りたいので受験勉強をさせてください」と土下座をして、26歳で国立音楽大学の作曲学科に進学しました。

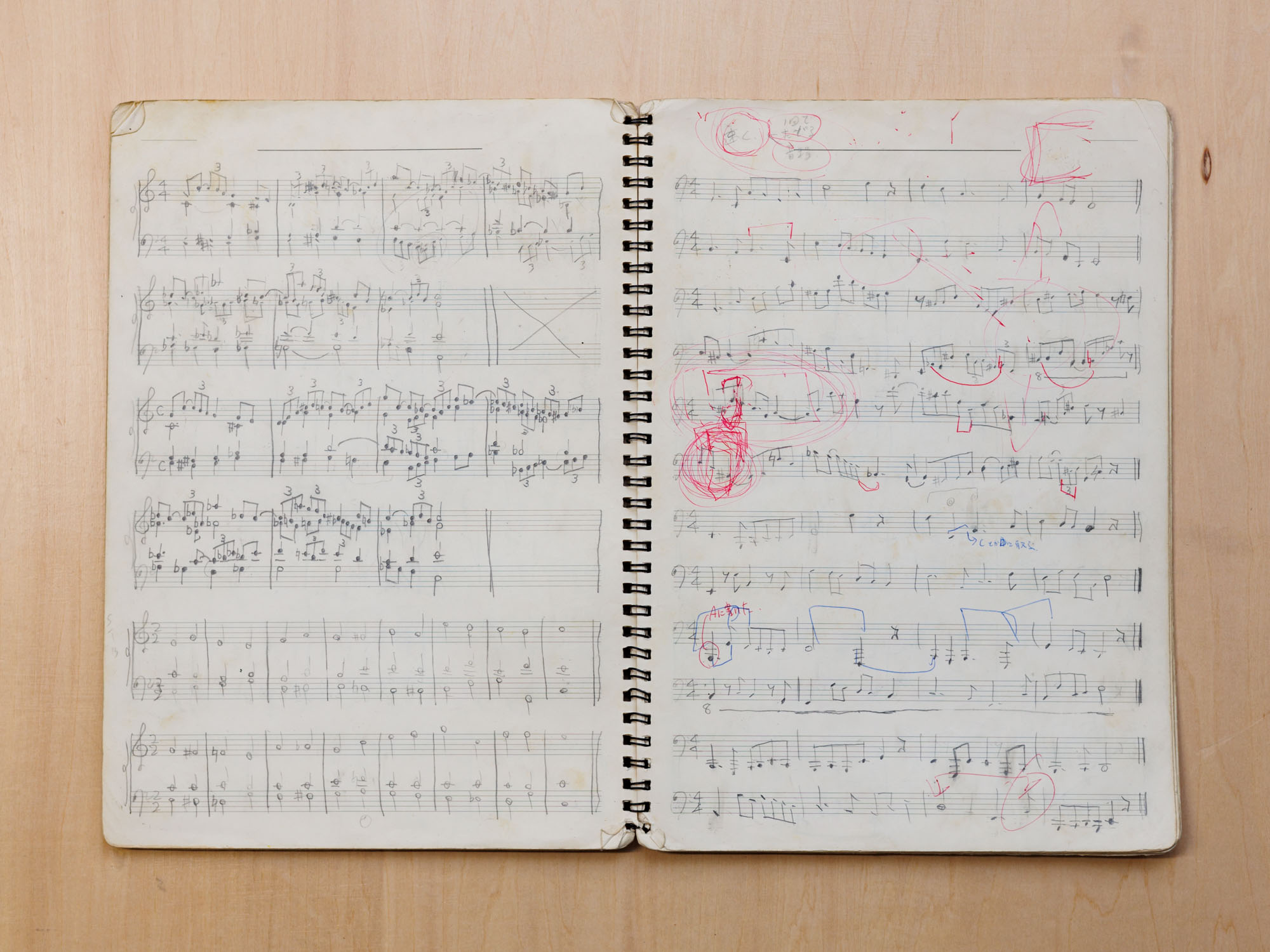

受験時代の五線譜ノート

作曲家としての仕事を経て

きだ ただ、大学は4年生のときに辞めてしまうんです。というのも、大学2年のときにテレビの仕事に携わったことがきっかけで、大学で作曲を教わっていた溝上日出夫先生から「卒業作品をつくるか仕事を辞めるかどちらかにしろ」と言われて、仕事を選んだんですね。

そのテレビの仕事も今思うとすごい話で、ある日、大学の教務課に呼び出されて「日本テレビに行ってこい」って言われたんです。理由を聞いたら「日テレの人が、譜面が書けてバンドもできる人を探していて、お前が適任だから行ってこい」と。それが三谷幸喜さん脚本のドラマ「竜馬におまかせ!」の現場でした。サックス奏者で作・編曲家の本多俊之さんが音楽を担当していて、劇中で坂本龍馬たちが組むバンドの演奏指導をする人として、僕に白羽の矢が立ったというわけです。

それから約1ヶ月半、テーマ曲のアレンジをしたり、劇中で演奏する譜面を全面的に書かせてもらいました。大学に通いながらなので、撮影中に大学の宿題をやったりしていたんですけど、ある時、坂本龍馬役の浜田雅功さんが「きだ先生、何やってんねん。いまチャンスやろ。宿題とかやってる暇あったら、名刺に作曲家って書いて配ったらどうや」って言ってくれたんです。周りの役者さんたちも「そうだそうだ」って。早速営業をはじめて、テレビ番組での演奏指導やゲーム会社の仕事など、依頼が増えていきました。そこから今日まで作曲を仕事にしてこれたので悔いはないですが、欲を言えば卒業作品もつくりたかったですね。

その後は、2001年に「LPchep3」というバンドでCDデビューをしたり、事務所に入ったりするんですが、2008年に映画の仕事をして、それがすごく楽しかったんです。それまでゲーム音楽の仕事をしていたので、映像に音を合わせる面白さは理解していたつもりでしたが、一緒に仕事をした山下敦弘監督からは「音を映像に当てはめるな」ということを教わりました。撮影現場では風も流れているし鳥も鳴いているし、セリフもある。そういう状況に音楽が溶け込むことはそもそも不可能で、音楽で別のストーリーを描くんだ、と。自分も演者の一人になるようなつくり方とでも言いましょうか。

それから10年ほど、映画音楽に真剣に取り組みました。ただ、近年は編集や音響技術の向上にともなって、映像と効果音だけで見せる映画が多くなっている気がしています。自分も60歳という年齢が見えてきたなかで、「作曲の中で何をやりたいのか」と自らに問いかけて出てきた答えが「ポピュラー・ミュージックをもう一回やりたい」でした。これをやらなければ死んでも死にきれないと思って、検討の末にバンド仲間や知り合いが通っていた美学校に通うことを決めました。

山下敦弘監督とは何度もタッグを組んだ

『ぼくのおじさん』では、ロケ地のハワイに行って作曲し、出演もした

30年間わからなかったことが、みるみるわかる

きだ 最初に受講したのは「楽理基礎科」(講師・菊地成孔)と「魁!打ち込み道場 advanced」(講師・numb)です。ジャズ理論は少し学んでいたんですけど全然わからなかったのと、長年劇伴をつくりながら自己流でリズムトラックをつくってしまってきたので、一度ちゃんと勉強したいなと思って両講座を受講しました。結果は大正解でしたね、ふたつともバッチリハマりました。

僕が大学で学んだクラシックは、基本的に禁則が多いんですね。和声なら連続5度がダメとか「これやっちゃダメ、あれやっちゃダメ」が多い。でも菊地先生の授業は「これもできる、あれもできる」という発想で、これはとても大きな違いでした。しかも、一つひとつの説明がすごく丁寧で、30年間わからなかったことが、みるみるわかってくるんですよ。今年は「楽理中等科」を受講しています。

numb先生は、デジタル音楽の歴史を踏まえて、今のリズムトラックがどうなっているか、背景から教えてくれます。最近、仕事でミックスと言って、音楽の仕上げをすることがあるんですけど、自分でもびっくりするぐらい上手くなりました。

2024年12月には、美学校でボサノバユニット〈のマド〉の中井ゆうさんを招いて「BOSSANOVAという音楽とその感覚について」というイベントを企画しました。僕自身、ボサノバが好きなんですけど、ちゃんと研究をしたことはなかったので、中井さんが東京に来ると聞いてお願いしたんです。ケーデンスだとか、授業で教わった内容がボサノバにはがっつり入っているから、受講生にも喜んでもらえるかなと。今年の4月末には「楽理基礎科/中等科」受講生有志での「作品試聴会」を予定しています。受講生にはハードコアの人もいれば、テクノの人もいるし、ビッグバンドのリーダーもいるので、どんな曲が集まるのか楽しみです。

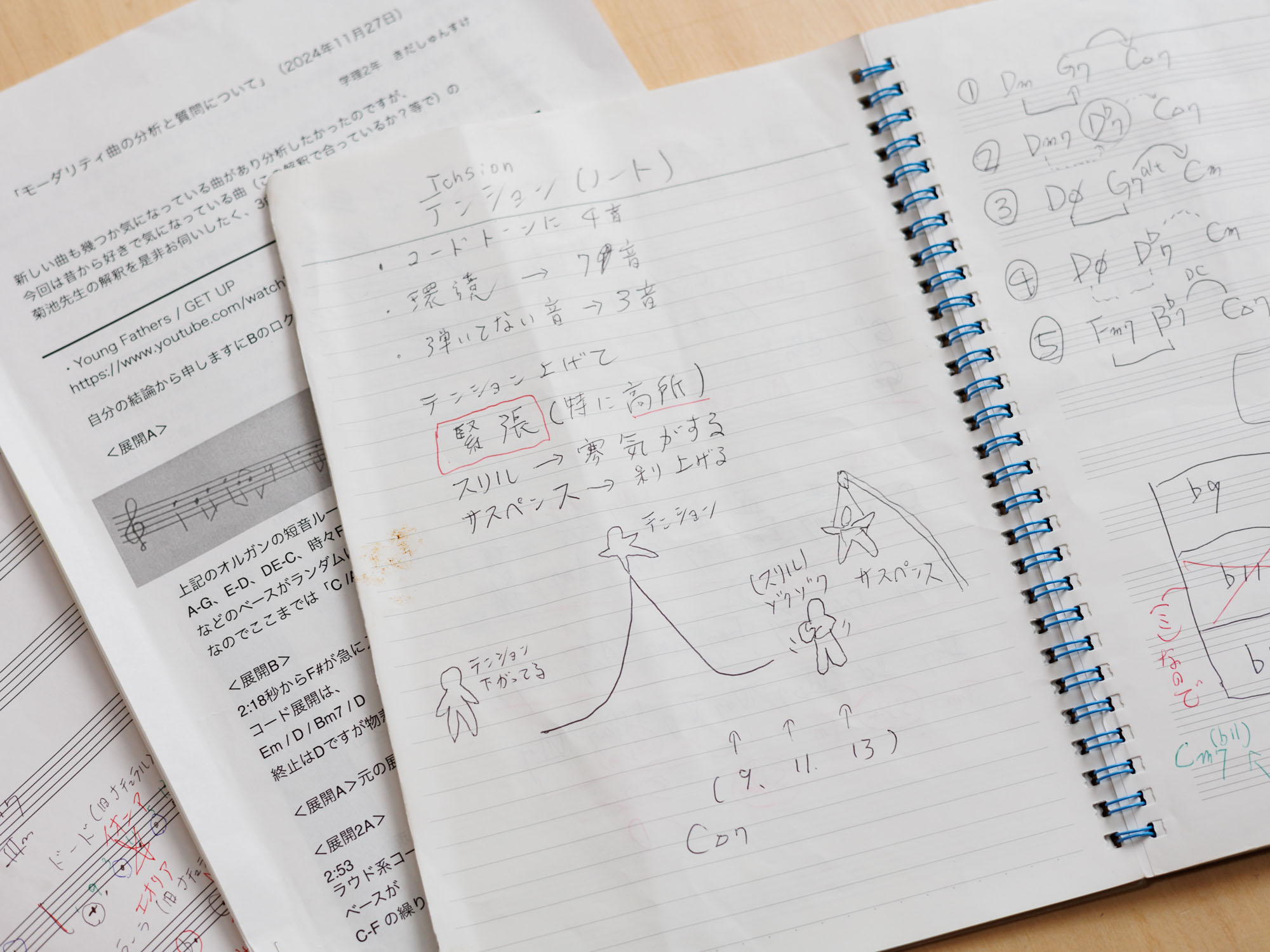

「楽理中等科」のノートと、提出した課題

まずは好きなことを伸ばす

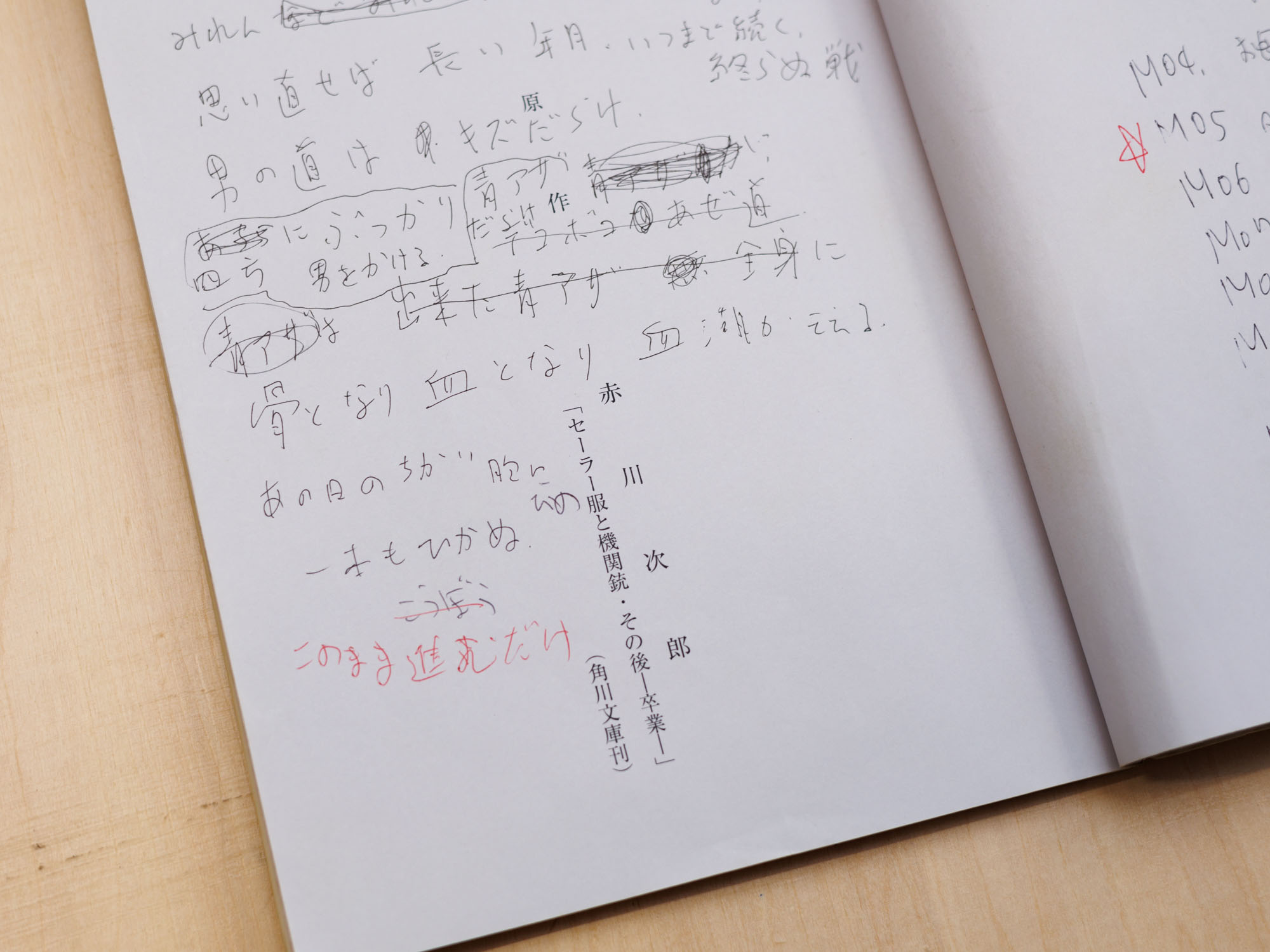

きだ やっぱり自分にとって作曲以上に面白いことはないですね。たとえば『セーラー服と機関銃 -卒業-』(前田弘二監督、高田亮脚本)は企画段階から関わって、約5年かけて楽曲をつくったんですけど、そういうのが一番楽しいし結果的にうまくいくんですよ。「どういう作品にしようか」って監督と会話しながら曲作るのってわくわくするでしょう。スティーブン・スピルバーグ監督の『E.T.』で、E.T.が空を飛ぶシーンは、いい演奏ができたんだけど、当初の編集が音楽に合わなかったので、音楽にあわせて編集し直したそうです。僕が音楽を担当した『デモンズソウル』というゲームでも、自分のつくった音楽をもとにキャラクターがつくられたりしました。

60歳からの10年間にはアルバムを3枚ぐらいは出したいと思っています。あと、僕は旅先で作曲をするのが好きなんですよ。ここ最近は行けていないんですけど、また譜面を抱えて旅に行きたいですね。映画音楽をつくるときも、よく撮影現場で譜面を書きますし、現場で書いた曲のほうが採用される確率が高いです。ベルリンに旅をしたときは、『ベルリン・天使の詩』(ヴィム・ヴェンダース監督)の冒頭に出てくる塔の下で譜面を書いていたら、警察に怪しまれてパトカーで連行されました(笑)。そんなことがあっても作曲が嫌いになったことはありません。

制作メモが書き込まれた『セーラー服と機関銃 -卒業-』の台本

作曲をしてみたいと思っている人に僕が言えることは、楽しむことですね。音楽の中でも好きなことと苦手なことがあると思うんですけど、まずは好きなことを伸ばす方がいいと思います。苦手なことは後からやればいい。楽しいのが一番良くて、美学校はそれを許してくれる学校だと思います。菊地先生もnumb先生も、受講生の個性を伸ばしてくれる先生です。

美学校は良い意味でコアな先生が多いので、どの講座を受けても自分が知らない技術や知識を学べると思います。だから経験者にもおすすめです。経験者であれば、自分が持っているものにプラスするわけだから、絶対マイナスにはなりません。たとえば「ここの低音、なんでうまくいかないんだろう?」って悩んでいる時間って結構無駄で、答えを知れば悩む必要がなくなる。講座を通して新しいことを知ることで、世界が広がる感覚があります。

2025年1月29日収録

取材・構成=木村奈緒 写真=皆藤将

▷授業日:隔週水曜日 19:00〜21:30

楽曲の構造を支える『音楽理論』を学ぶ講座です。魅力的なコード進行が、どのような仕組みで作られているのか?全くのゼロから始め、ポップスのコード分析が可能な可能になるまでのベーシックな音楽理論を学習します。

▷授業日:不定火曜日 19:00〜21:30

DTMによる音楽制作を総合的に学ぶ講座です。シンセサイザーの音作りからビート打ち込みテクニック、サウンドをケアするためのミックスダウンに至るまで、自分の音源をプロのクオリティに近づけていくためのスキルを、一年かけて鍛えていきます。